初心者パパも安心!子どもと楽しむSonic Pi入門ガイド

プログラミングと聞くと、なんだか難しそう…と感じるかもしれません。しかし、もしプログラミングが楽器の演奏のように、子どもと一緒に音を奏でて楽しめるものだとしたらどうでしょう?今回ご紹介する「Sonic Pi(ソニックパイ)」は、まさにそんな夢のようなツールです。簡単なコードを書くだけで、本格的な音楽を作り出すことができるのです。この記事では、プログラミング初心者のお父さんでも安心して始められるように、Sonic Piの基本的な使い方から、親子で盛り上がるライブコーディングの楽しみ方まで、ステップバイステップで丁寧に解説します。

Sonic Piとは?どんな環境で動くのか

Sonic Pi(ソニックパイ)は、プログラミングで音楽を演奏できる無料のソフトウェアです。もともとはイギリスのケンブリッジ大学でSam Aaron(サム・アーロン)氏が教育目的で開発したもので、子どもでも楽しみながらプログラミングの基礎を学べるように作られています。 [2, 3] Windows、Mac、Linuxといった一般的なパソコンで動作するほか、超小型コンピュータのRaspberry Pi(ラズベリーパイ)でも利用可能です。 [5] オープンソース(プログラムの設計図が無料公開されていること)のソフトウェアなので、公式サイトから誰でもダウンロードしてすぐに始められます。

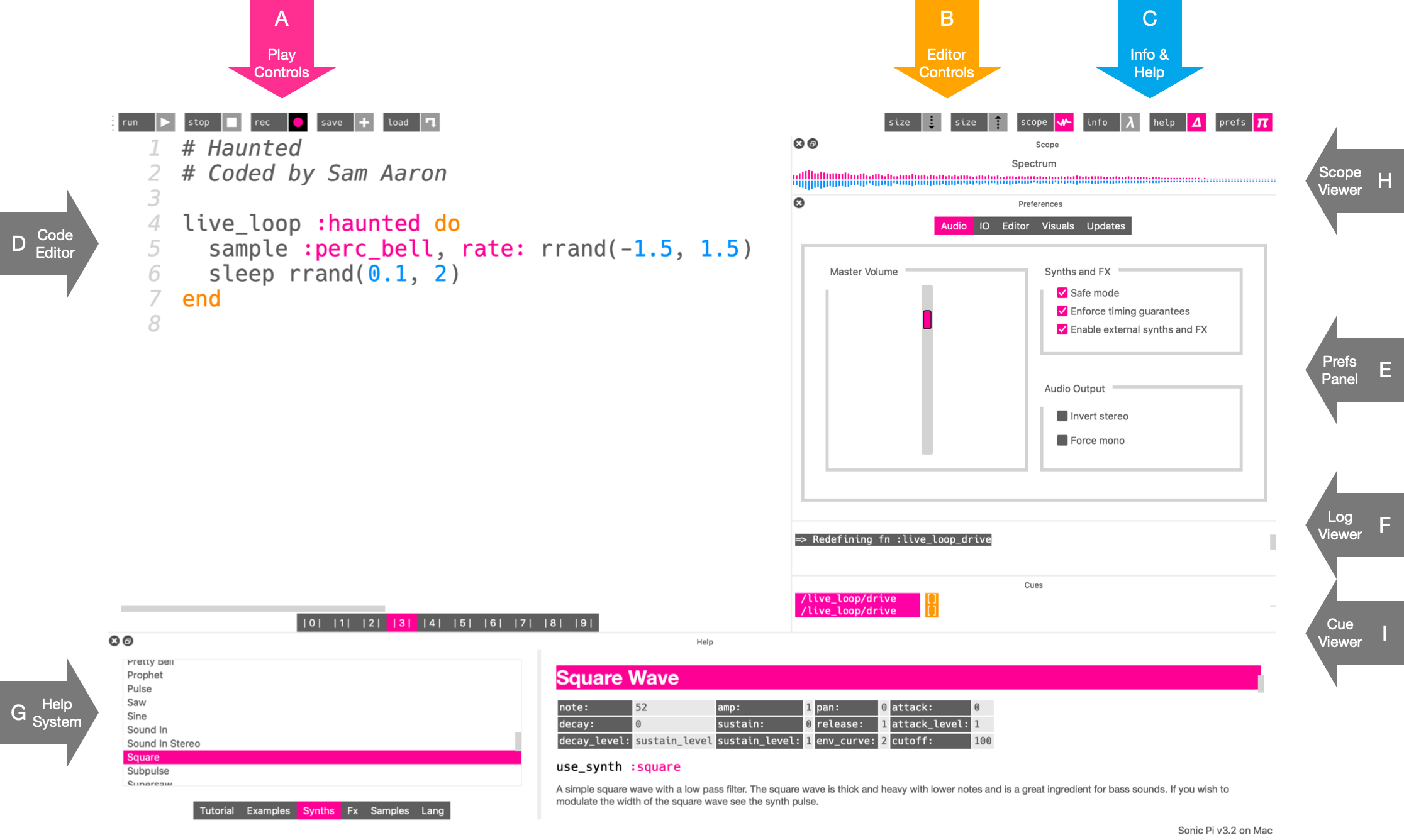

Sonic Piをインストールして起動すると、専用の画面が表示されます。 [7] 画面は大きく3つのエリアに分かれており、左側の「プログラミングパネル」にコードを書き込み、右側の「ログパネル」で実行結果を確認し、下の「ヘルプパネル」で使い方やサンプルを見ることができます。 [7] このヘルプは日本語にも対応しており、たくさんのサンプルコードが用意されているので、プログラミング経験がなくても安心です。 [11] まずはお子さんと一緒に、画面左上の「Run(実行)」ボタンを押してみましょう。最初から入っているサンプルコードが実行され、美しい音楽が流れるはずです。 [11] そこから数値を変えたり、コードを少し書き換えたりして、再度「Run」を押すだけで、音がリアルタイムに変化します。試行錯誤がしやすいように設計されているのが、Sonic Piの大きな魅力です。 [7]

まずは1行コードで音を鳴らしてみよう

準備ができたら、いよいよ音を出してみましょう。Sonic Piでは、たった1行のシンプルなコードで音を鳴らせます。例えば、プログラミングパネルに以下のように入力して「Run」ボタンを押してみてください。

play 60「ピー」という電子音が鳴ったはずです。これはピアノの「ド」の音(中央のド)を再生する命令です。 [2] 数字の60はMIDI(ミディ)と呼ばれる音の高さを表す番号で、数字を大きくすれば高い音、小さくすれば低い音になります。 [17] また、play :C4のように音名で指定することもできます。 [24] Cが「ド」、4が音の高さの範囲(オクターブ)を表しており、より直感的かもしれません。

メロディを作るには、「休符」を入れる必要があります。それぞれの音の間にsleep(スリープ)という命令を挟むことで、音と音の間に間隔が生まれます。

play :C4 # ドの音

sleep 1 # 1拍休む

play :D4 # レの音

sleep 1 # 1拍休む

play :E4 # ミの音sleep 1は「1拍待つ」という意味です。もしsleepがないと、すべての音が同時に鳴ってしまい、不協和音のようになってしまいます。 [17] メロディを作るときは、音の間にsleepを入れることを忘れないようにしましょう。

ドラムのようなリズム音も簡単です。Sonic Piにはあらかじめ録音された「サンプル音源」がたくさん用意されています。 [24] 例えば、以下のコードはバスドラムの音を鳴らします。

sample :drum_heavy_kickこれとsleepを組み合わせることで、「ドン・タン・ドン・タン」というような基本的なリズムパターンもすぐに作ることができます。

子どもが楽しめる簡単コード例と学べるプログラミング概念

基本的な音の出し方に慣れたら、少しステップアップしてみましょう。ここでは、子どもが「プログラミングって面白い!」と感じられるような簡単なコード例と、その中で自然に学べるプログラミングの考え方をご紹介します。

くり返し(ループ)の活用

同じフレーズを何度も繰り返したいとき、プログラミングでは「ループ」という機能を使います。例えば、「ドレミド」というメロディを2回繰り返すには、次のように書きます。

2.times do

play :C4

sleep 0.5

play :D4

sleep 0.5

play :E4

sleep 0.5

play :C4

sleep 0.5

end2.times do ... endで囲まれた部分が2回繰り返されます。これにより、同じコードを何度も書く必要がなくなり、後からの修正も簡単になります。これは反復処理と呼ばれる、プログラミングの基本的な考え方の一つです。

変数(値を入れる箱)の利用

変数とは、数値や文字などのデータに名前を付けて、一時的に保存しておくための「箱」のようなものです。例えば、melody = :C4と書くと、「melody」という名前の箱に「:C4(ドの音)」が保存されます。そして、play melodyと書くことで、その箱の中身を再生できます。変数を使うと、後から音を変えたくなったときに、最初の1行を書き換えるだけで済むので非常に便利です。

配列(リスト)と関数の活用

複数のデータをまとめて扱いたいときに便利なのが配列(リスト)です。角括弧[ ]で囲み、カンマで区切って値を並べます。例えば、[:C4, :D4, :E4, :C4]のようにメロディの音を配列にまとめることができます。Sonic Piにはplay_pattern_timedという便利な関数があり、これを使うと配列にした音符と音の長さを指定するだけで、メロディを自動で演奏してくれます。

play_pattern_timed [:C4, :D4, :E4, :C4], [0.5, 0.5, 0.5, 0.5]この1行だけで、先ほどのループで書いたメロディと同じ演奏ができます。このように、便利な機能を使いこなすことで、より少ないコードで複雑なことができるようになるのもプログラミングの醍醐味です。

音楽理論の初歩:ドレミの音階とビート構造

Sonic Piを通じて、プログラミングだけでなく音楽の基本的なルールも学べます。

ドレミと音階(スケール)

「ドレミファソラシ」は音の階段で、これを音階(スケール)と呼びます。Sonic Piでは、play :C4(ド)、play :D4(レ)…と順番に鳴らすことで、簡単に音階を演奏できます。音名の後ろの数字は音の高さの範囲(オクターブ)を示しており、数字が大きくなるほど高い音になります。

ビートと拍子(4拍子・8ビートとは)

音楽のリズムの基本となるのが拍(ビート)です。多くのポピュラー音楽は、4つの拍を一つのまとまりとする4拍子でできています。「1、2、3、4」と数えながら手拍子を打つ、あのおなじみのリズムです。さらに、ロックやポップスでよく聞かれる「8ビート」は、4拍子の中でハイハットシンバルが8分音符(1拍を2つに割った長さ)を刻むリズムパターンを指します。「チッチッチッチッ」と細かくリズムを刻むことで、ノリの良さが生まれます。Sonic Piでは、sleepの値を0.5(8分音符)や0.25(16分音符)に調整することで、こうした様々なビートを簡単に作り出すことができます。

親が子どもをサポートするポイント(操作補助・アイデア出し・褒め方)

Sonic Piは親子のコミュニケーションを深める絶好の機会です。お子さんが楽しみながら続けられるよう、親御さんができるサポートのコツをいくつか紹介します。

- 最初は操作を手伝う: 小さなお子さんにとって、キーボードの記号入力は難しいかもしれません。最初は隣で一緒に入力し、操作を優しくサポートしてあげましょう。

- アイデアを一緒に考える:「どんな音にしてみる?」「好きな曲のメロディを真似してみようか?」など、お題を出してあげると、子どもの創作意欲が刺激されます。

- うまくいったら具体的に褒める:「天才だね!」と結果だけを褒めるのではなく、「この音の組み合わせ、面白いね!」「最後までコードを書ききれたのがすごい!」など、子どもが工夫した点や努力した過程を具体的に褒めてあげましょう。 [21] 他の子と比べるのではなく、その子自身の成長を認めてあげることが自信につながります。 [21]

- ミスを恐れず一緒に楽しむ: プログラミングにエラーはつきものです。 [24] 間違ったコードを書いてしまったり、変な音が出てしまったりしても、それを責めずに「面白い音が出たね!」「どこが違うか探してみようか」と、デバッグ(間違い探し)の過程も一緒に楽しむ姿勢が大切です。

親子でライブコーディング!一緒に音を育てる楽しみ方

Sonic Piの最大の魅力は、ライブコーディングができる点にあります。 [4, 5] ライブコーディングとは、音楽を再生したままリアルタイムでコードを書き換え、音を変化させていくパフォーマンス手法です。 [16]

やり方は簡単です。live_loopという特別なループを使うと、音楽を止めずにコードの変更を反映させることができます。

live_loop :beat do

sample :bd_haus

sleep 0.5

endこのコードを実行すると、「ドン、ドン、ドン…」というビートが鳴り続けます。この状態で、例えば2行目の下にsample :sn_dubとsleep 0.5を書き加えて、もう一度「Run」ボタンを押してみてください。すると、次のループから音が「ドン、タン、ドン、タン…」と変化するはずです。このように、親子で役割分担しながら、一人が作ったビートにもう一人がメロディを重ねたり、エフェクトを加えたりして、即興でセッションを楽しむことができます。会話をしながら一つの音楽を育てていく体験は、きっと親子にとって忘れられない思い出になるでしょう。

初心者にありがちなつまずきとその対処法

最後に、初心者が陥りやすい問題とその解決策をまとめました。

- 音が出ない: まずはパソコン本体の音量設定を確認しましょう。Sonic Piの再起動で直ることもあります。 [2, 8]

- エラーが出る: 画面に表示されるエラーメッセージを確認しましょう。多くは

playをpleyと書いてしまうような単純なスペルミスや、記号の入力ミスが原因です。 [25] エラーは間違いを教えてくれるヒントだと捉え、親子で宝探しのようにデバッグを楽しみましょう。 - 演奏が止まらない:

live_loopは無限に繰り返されます。止めたいときは、画面上部の赤い「Stop」ボタンを押せばすべての音が止まります。 - ソフトが固まった(フリーズした): 複雑な処理をさせすぎると、まれにソフトが応答しなくなることがあります。その場合は、一度Sonic Piを終了して再起動してみてください。

利用できる教材・参考資料・コミュニティ紹介

Sonic Piをさらに楽しむための資料はたくさんあります。

- 公式サイトと内蔵チュートリアル: 公式サイトからソフトをダウンロードできます。 [6] また、ソフト内のヘルプパネルには非常に丁寧な日本語のチュートリアルが含まれており、初心者にとって最高の教材となります。 [5, 13]

- 書籍・オンライン教材: 日本語の入門記事やブログも数多く公開されています。「Qiita」や「note」といったサイトで検索してみましょう。

- コミュニティ: 公式のユーザーフォーラムや、Twitterのハッシュタグ「#SonicPi」で世界中のユーザーと情報交換ができます。

おわりに

Sonic Piは、コードを書くことで音楽を創り出す、魔法のようなツールです。プログラミングの論理的な思考と、音楽の創造的な感性を同時に育むことができます。 [2] 難しく考えず、まずは親子で音を出すところから始めてみてください。試行錯誤の過程で生まれる予想外の音や、協力して一つの曲を完成させたときの達成感は、何物にも代えがたい経験となるはずです。普段仕事で忙しいお父さんも、この週末はSonic Piでお子さんと一緒に「音の冒険」に出かけてみてはいかがでしょうか。