発達特性に配慮したプログラミング学習ガイド|初心者にもわかる環境づくりのポイント

プログラミングを学ぶ過程で、発達障害や学習障害といった発達特性を持つ学習者が、その能力を最大限に発揮できる環境を整えることは非常に重要です。この記事では、プログラミング初心者やこの分野の専門家ではないビジネスパーソンにも分かりやすいように、専門用語を丁寧に解説しながら、発達特性に配慮した学習環境作りの具体的なポイントを紹介します。

本ガイドでは、以下の3つの主要なテーマについて、具体的な方法や実践例を交えて詳しく解説していきます。

- 支援技術の活用:画面の拡大表示や音声読み上げなど、学習の壁を取り除くツール。

- タスク管理と時間配慮:課題を細かく分け、集中力を維持するための工夫。

- 人的サポートの設計:支援スタッフや仲間との協力体制の作り方。

これらのポイントを理解し実践することで、誰もがプログラミング学習に参加しやすい「インクルーシブな教育」の実現に繋がります。

1. 支援技術(アシスティブ・テクノロジー)の活用法

プログラミング学習を効果的に進める上で、学習者の多様なニーズに応える「支援技術(アシスティブ・テクノロジー)」の活用は不可欠です。支援技術とは、障害のある人々が日常生活や学習、就労の場面で直面する困難を補うための道具やソフトウェア、システム全般を指します。ここではプログラミング学習で特に役立つ代表的な支援技術を紹介します。

拡大表示(スクリーン・マグニファイア)

画面上の文字やコードを拡大する機能です。これは視覚に困難がある学習者だけでなく、注意が散漫になりがちな学習者にも有効です。画面の一部を大きく表示することで、見る範囲を限定し、必要な情報に集中しやすくなる効果が期待できます。 [39] 例えば、Windowsには「拡大鏡」、macOSには「ズーム」機能が標準搭載されており、簡単なショートカットキーですぐに利用を開始できます。

プログラミングにおいては、コードエディタ(コードを書くための専門的なソフト)の多くが、表示する文字のフォントサイズを自由に変更できる機能を備えています。Visual Studio Code (VS Code) のような人気の無料エディタでは、設定画面から簡単に見やすい大きさに調整したり、コマンドを使って一時的に拡大・縮小したりすることが可能です。 [1]

読み上げ機能(スクリーンリーダー)

画面上のテキスト情報を音声で読み上げる技術で、文字を読むことに困難がある「ディスレクシア(読字障害)」のある学習者や、長文を読むと集中力が途切れやすい学習者にとって大きな助けとなります。

プログラミング学習では、書いたコードや表示されたエラーメッセージを音声で確認できるため、視覚だけでなく聴覚からも情報を得られます。Windowsの「ナレーター」やmacOSの「VoiceOver」などが代表的なスクリーンリーダーです。 [1] 近年の開発ツールはアクセシビリティ(利用しやすさ)への配慮が進んでおり、VS Codeはスクリーンリーダーが起動していることを検知すると、自動的に音声読み上げに最適化されたモードに切り替わる機能を備えています。 [1, 12]

入力方法の切り替え(代替入力)

キーボードでのタイピングが困難な学習者のために、音声入力やスイッチ入力といった代替手段があります。

- 音声入力:マイクに向かって話した言葉をテキストに変換する技術です。複雑なコード全体の入力はまだ難しいものの、変数名(データに付ける名前)を考えたり、コード内にコメント(メモ書き)を残したりする際に活用できます。

- スイッチコントロール:手足の動きに制約がある場合でも、一つまたは複数のスイッチを使って画面上の項目を選択し、操作できるようにする支援技術です。

これらの代替入力手段は、身体的な制約によってプログラミング学習を諦める必要がないことを示してくれます。

その他の便利な支援機能

上記以外にも、学習を助ける様々な機能があります。

| 機能 | 説明 | 特に有効な対象者 |

|---|---|---|

| カラーフィルターとハイコントラスト | 画面の色合いを調整し、文字と背景の対比を強くすることで、コンテンツを識別しやすくします。VS Codeにはハイコントラストテーマが標準で用意されています。 [1] | 色覚特性のある方、ロービジョン(弱視)の方 |

| コード補完とシンタックスチェック | コードの入力を補助したり、文法的な間違いをリアルタイムで指摘したりするエディタの機能です。タイピングミスを減らし、エラー解決の負担を軽減します。 | ADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある方、タイピングが苦手な方 |

| AIコーディングアシスタント | GitHub CopilotなどのAIツールが、コードの自動生成やエラー修正の提案を行います。学習中の「つまづき」を減らし、モチベーション維持に貢献します。 | プログラミング初心者全般、問題解決に困難を感じやすい方 |

これらの支援技術は、学習者が直面する物理的・認知的な障壁を取り除く「合理的配慮」の一環です。 [35] 個々の特性に合わせてこれらのツールを組み合わせることで、誰もが自分に合った方法でプログラミングの世界を探求できる環境を整えることができます。

2. タスクの細分化と学習時間への配慮

発達特性、特にADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある学習者は、長時間の集中が難しかったり、逆に興味があることには時間を忘れて没頭しすぎる「過集中」に陥ったりすることがあります。 [22, 25] こうした集中力の波をうまく管理し、学習効果を最大化するための時間管理術とタスク分割の工夫は非常に重要です。

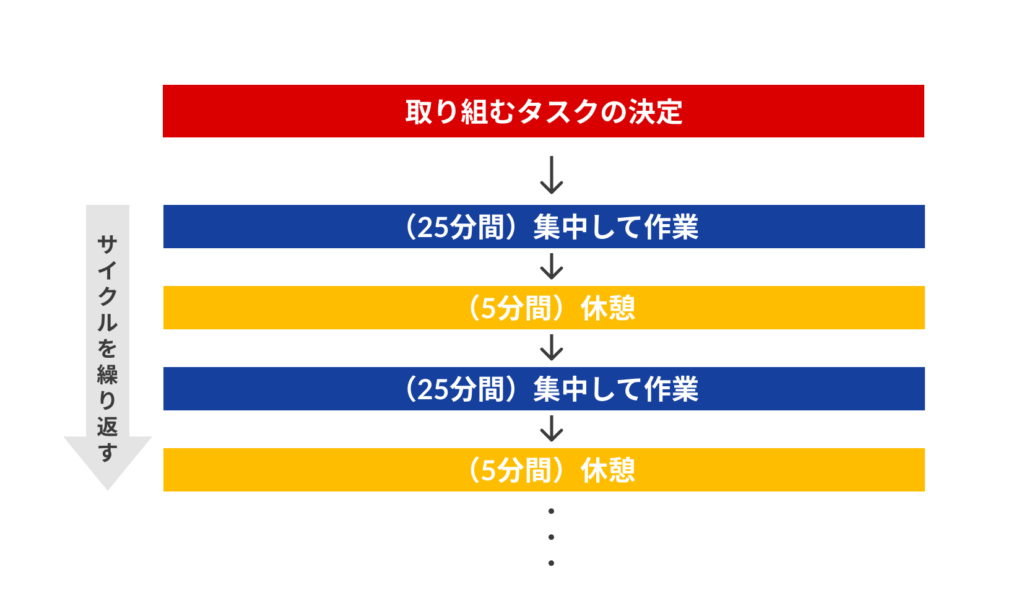

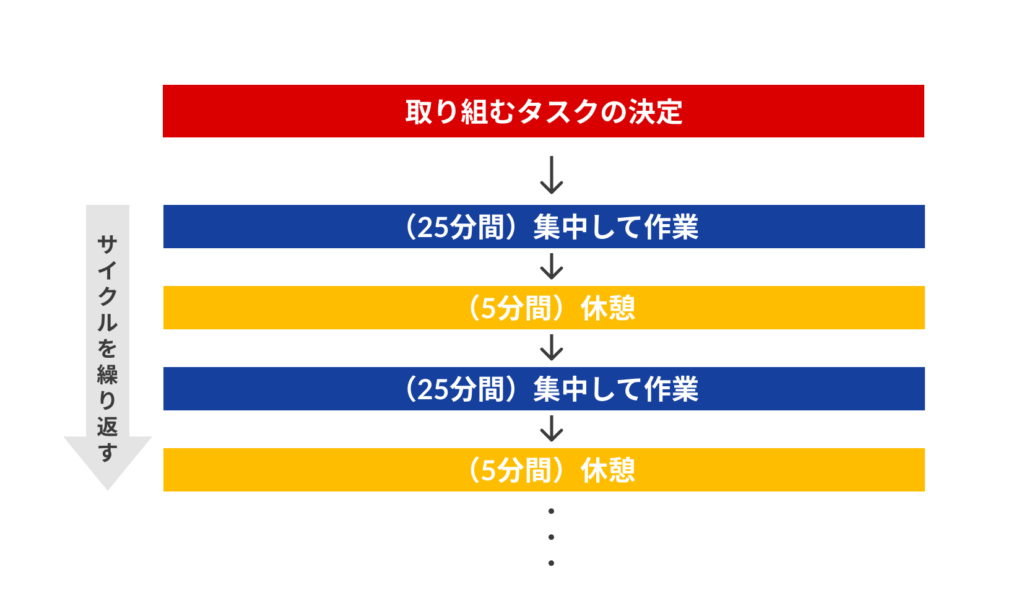

ポモドーロ・テクニックで集中力を管理する

ポモドーロ・テクニックは、集中と休憩を繰り返すシンプルな時間管理術です。 [9] プログラミングのように高い集中力を要する作業に非常に効果的だとされています。 [2, 5]

基本的なやり方:

- 学習するタスクを決める。

- タイマーを25分にセットする。

- タイマーが鳴るまで、脇目もふらずタスクに集中する。

- タイマーが鳴ったら、5分間の短い休憩をとる。

- このサイクルを4回繰り返したら、15分から30分の長めの休憩をとる。 [9]

このテクニックの利点は、25分という短い時間設定が集中へのハードルを下げ、定期的な休憩が脳をリフレッシュさせる点にあります。 [2, 4] 長時間作業による疲労や、注意散漫によるミスの増加を防ぐ効果が期待できます。 [2]

大きな課題は小さなステップに分割する

「ウェブサイトを作る」といった大きな目標は、どこから手をつけていいか分からず、学習意欲を削いでしまうことがあります。課題を具体的で達成可能な小さなステップ(サブタスク)に分解することで、心理的な負担を減らし、達成感を得やすくすることができます。 [19]

分割の例:

- 元の課題:簡単な自己紹介ページを作成する。

- 分割後のタスクリスト:

- 見出し(名前)を表示する。

- 簡単な自己紹介文を追加する。

- 自分の写真を表示する。

- 趣味のリストを箇条書きで作成する。

- 文字の色や大きさを変更する。

一つ一つのタスクを完了するごとにチェックを入れることで、進捗が目に見えて分かり、モチベーションの維持に繋がります。

シングルタスクを徹底し、混乱を防ぐ

複数の作業を同時にこなすマルチタスクは、発達特性の有無にかかわらず、一般的に生産性を低下させると言われています。 [9] 特に、注意の切り替えが苦手な傾向がある場合、一度に一つのことに集中する「シングルタスク」を徹底することが重要です。 [22]

学習計画を立てる際は、「午前中は新しい文法を学ぶ」「午後はその文法を使った練習問題を解く」というように、時間帯ごとに取り組む内容を明確に区切ると良いでしょう。もし作業中に別の気になることが浮かんでも、すぐにそちらに移るのではなく、メモに書き留めておき、現在のタスクが完了してから取り組むようにします。

自分に合った学習環境と時間帯を見つける

集中しやすい環境は人それぞれです。静かな場所が良い人もいれば、少し雑音があった方が集中できる人もいます。ノイズキャンセリングヘッドホンの活用や、スマートフォンの通知をオフにするなど、自分が最も集中できる環境を整えましょう。 [26]

また、自分の集中力のピークがいつなのかを把握し、難しい課題や新しい概念の学習はその時間帯に行うように計画するのも効果的です。 [26]

これらの時間管理とタスク分割の工夫は、学習のペースを自分でコントロールし、小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感を高める上で非常に有効です。 [19] 指導者や保護者は、学習者がこれらのスキルを身につけられるよう、サポートしていくことが求められます。

3. 教室内でのサポート役の作り方

発達特性に配慮した学習環境を整える上で、テクノロジーや時間管理術だけでなく、人的なサポート体制も極めて重要です。教師一人だけですべての学習者に対応するには限界があります。そこで、支援員やメンター、そして学習者同士の協力体制を構築することが、誰一人取り残さない学習環境の鍵となります。

支援スタッフ(ICT支援員など)の役割

近年、GIGAスクール構想の推進に伴い、学校におけるICT活用をサポートする「ICT支援員」の配置が進んでいます。 [16, 29] ICT支援員の役割は多岐にわたりますが、プログラミング教育においては以下のようなサポートが期待されます。

- 技術的サポート:PCやタブレットのトラブル対応、ソフトウェアの準備、操作方法の案内など。 [36]

- 授業中の巡回指導:教師の指示のもと、個別につまずいている生徒の隣でヒントを与えたり、操作を手伝ったりする。 [37]

- 教材作成の補助:学習者の特性に合わせて、文字を大きくした資料や、手順を細かく図解したマニュアルを作成する。 [34]

また、発達障害に関する知識を持つ支援員がいれば、学習者の行動の背景を理解し、より一人ひとりのニーズに寄り添った支援が可能になります。 [10, 18]

誰がサポート役に適任か?

サポート役には、プログラミングの知識だけでなく、発達特性への深い理解と共感が求められます。理想は、ITスキルと福祉・教育の専門知識を併せ持つ人材です。 [10] 例えば、発達障害の当事者であり、かつプログラミング経験が豊富なスタッフは、学習者の困難に共感し、的確なアドバイスを提供できる可能性があります。 [22] しかし、そのような人材を確保することは容易ではありません。そのため、以下のような資質を持つ人がサポート役として望まれます。

- 忍耐強く、傾聴できる人:学習者のペースを尊重し、話をじっくり聞ける。

- 肯定的な声かけができる人:できた部分を具体的に褒め、学習者の自己肯定感を高められる。 [19]

- 答えを教えすぎない人:すぐに正解を示すのではなく、学習者自身が考えるためのヒントを与えられる。

ピア・サポート(仲間同士の助け合い)を促進する

専門の支援員だけでなく、学習者同士が助け合う「ピア・サポート」も非常に効果的な学習方法です。 [8, 31] 他者に教えるという行為は、教える側の理解を深める効果(ピアラーニング効果)があり、教えられる側も専門家からよりも同級生からのアドバイスの方が素直に聞き入れやすい場合があります。 [32]

ピア・サポートを促す具体的な手法:

- ペアプログラミング:2人1組で1台のPCを使い、一人がコードを書き(ドライバー)、もう一人がそれをチェックし助言する(ナビゲーター)という役割を交代しながら進める手法。コミュニケーションを取りながら共同で問題解決に取り組むスキルが養われます。

- グループワーク:数人のグループで一つのプロジェクトに取り組み、役割分担をしながら協力して完成を目指す。

- 発表会とフィードバック:お互いの作品を発表し、良かった点や改善点を伝え合う機会を設ける。 [21]

ピア・サポートを導入する際は、特定の生徒に負担が偏らないように配慮し、誰もが安心して発言できるような肯定的な雰囲気作りを教師が主導することが重要です。 [21]

このように、専門スタッフと学習者同士のサポートを組み合わせることで、多層的な支援ネットワークを構築し、個々の学習者が安心して挑戦できる環境を実現できます。

まとめ

この記事では、発達特性を持つ学習者がプログラミングを学ぶ際に直面する可能性のある困難を乗り越え、その能力を最大限に引き出すための環境づくりのポイントを3つの側面から解説しました。

- 支援技術の活用:画面拡大や音声読み上げなどのツールは、情報のインプット・アウトプットの壁を取り除き、学習へのアクセスを保証します。

- タスクと時間の管理:ポモドーロ・テクニックやタスクの細分化は、集中力を維持し、達成感を積み重ねることで、学習の継続を助けます。

- 人的サポート体制:専門の支援員や仲間同士の「ピア・サポート」は、技術的なつまずきや心理的な不安を解消し、安心して学べる環境を提供します。

重要なのは、これらの配慮が、発達特性のある学習者だけでなく、すべての初心者にとって有益であるという点です。分かりやすい教材、自分のペースで進められる学習計画、そして困ったときに助けを求められる環境は、誰もが学習効果を高める上で不可欠な要素です。 [11, 28]

プログラミング教育の目的は、単にコーディング技術を習得することだけではありません。論理的に物事を考え、問題を解決し、創造性を発揮する力、すなわち「プログラミング的思考」を育むことにあります。 [30, 33] 本ガイドで紹介したようなインクルーシブな環境を整えることは、多様なバックグラウンドを持つすべての子どもたちが、これからの社会で求められるそれらの力を身につけるための大きな一歩となるでしょう。

“`

—

##### 納品用HTML(citationタグ除去)

“`html

発達特性に配慮したプログラミング学習ガイド|初心者にもわかる環境づくりのポイント

プログラミングを学ぶ過程で、発達障害や学習障害といった発達特性を持つ学習者が、その能力を最大限に発揮できる環境を整えることは非常に重要です。この記事では、プログラミング初心者やこの分野の専門家ではないビジネスパーソンにも分かりやすいように、専門用語を丁寧に解説しながら、発達特性に配慮した学習環境作りの具体的なポイントを紹介します。

本ガイドでは、以下の3つの主要なテーマについて、具体的な方法や実践例を交えて詳しく解説していきます。

- 支援技術の活用:画面の拡大表示や音声読み上げなど、学習の壁を取り除くツール。

- タスク管理と時間配慮:課題を細かく分け、集中力を維持するための工夫。

- 人的サポートの設計:支援スタッフや仲間との協力体制の作り方。

これらのポイントを理解し実践することで、誰もがプログラミング学習に参加しやすい「インクルーシブな教育」の実現に繋がります。

1. 支援技術(アシスティブ・テクノロジー)の活用法

プログラミング学習を効果的に進める上で、学習者の多様なニーズに応える「支援技術(アシスティブ・テクノロジー)」の活用は不可欠です。支援技術とは、障害のある人々が日常生活や学習、就労の場面で直面する困難を補うための道具やソフトウェア、システム全般を指します。ここではプログラミング学習で特に役立つ代表的な支援技術を紹介します。

拡大表示(スクリーン・マグニファイア)

画面上の文字やコードを拡大する機能です。これは視覚に困難がある学習者だけでなく、注意が散漫になりがちな学習者にも有効です。画面の一部を大きく表示することで、見る範囲を限定し、必要な情報に集中しやすくなる効果が期待できます。 例えば、Windowsには「拡大鏡」、macOSには「ズーム」機能が標準搭載されており、簡単なショートカットキーですぐに利用を開始できます。

プログラミングにおいては、コードエディタ(コードを書くための専門的なソフト)の多くが、表示する文字のフォントサイズを自由に変更できる機能を備えています。Visual Studio Code (VS Code) のような人気の無料エディタでは、設定画面から簡単に見やすい大きさに調整したり、コマンドを使って一時的に拡大・縮小したりすることが可能です。

読み上げ機能(スクリーンリーダー)

画面上のテキスト情報を音声で読み上げる技術で、文字を読むことに困難がある「ディスレクシア(読字障害)」のある学習者や、長文を読むと集中力が途切れやすい学習者にとって大きな助けとなります。

プログラミング学習では、書いたコードや表示されたエラーメッセージを音声で確認できるため、視覚だけでなく聴覚からも情報を得られます。Windowsの「ナレーター」やmacOSの「VoiceOver」などが代表的なスクリーンリーダーです。 近年の開発ツールはアクセシビリティ(利用しやすさ)への配慮が進んでおり、VS Codeはスクリーンリーダーが起動していることを検知すると、自動的に音声読み上げに最適化されたモードに切り替わる機能を備えています。

入力方法の切り替え(代替入力)

キーボードでのタイピングが困難な学習者のために、音声入力やスイッチ入力といった代替手段があります。

- 音声入力:マイクに向かって話した言葉をテキストに変換する技術です。複雑なコード全体の入力はまだ難しいものの、変数名(データに付ける名前)を考えたり、コード内にコメント(メモ書き)を残したりする際に活用できます。

- スイッチコントロール:手足の動きに制約がある場合でも、一つまたは複数のスイッチを使って画面上の項目を選択し、操作できるようにする支援技術です。

これらの代替入力手段は、身体的な制約によってプログラミング学習を諦める必要がないことを示してくれます。

その他の便利な支援機能

上記以外にも、学習を助ける様々な機能があります。

| 機能 | 説明 | 特に有効な対象者 |

|---|---|---|

| カラーフィルターとハイコントラスト | 画面の色合いを調整し、文字と背景の対比を強くすることで、コンテンツを識別しやすくします。VS Codeにはハイコントラストテーマが標準で用意されています。 | 色覚特性のある方、ロービジョン(弱視)の方 |

| コード補完とシンタックスチェック | コードの入力を補助したり、文法的な間違いをリアルタイムで指摘したりするエディタの機能です。タイピングミスを減らし、エラー解決の負担を軽減します。 | ADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある方、タイピングが苦手な方 |

| AIコーディングアシスタント | GitHub CopilotなどのAIツールが、コードの自動生成やエラー修正の提案を行います。学習中の「つまづき」を減らし、モチベーション維持に貢献します。 | プログラミング初心者全般、問題解決に困難を感じやすい方 |

これらの支援技術は、学習者が直面する物理的・認知的な障壁を取り除く「合理的配慮」の一環です。 個々の特性に合わせてこれらのツールを組み合わせることで、誰もが自分に合った方法でプログラミングの世界を探求できる環境を整えることができます。

2. タスクの細分化と学習時間への配慮

発達特性、特にADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある学習者は、長時間の集中が難しかったり、逆に興味があることには時間を忘れて没頭しすぎる「過集中」に陥ったりすることがあります。 こうした集中力の波をうまく管理し、学習効果を最大化するための時間管理術とタスク分割の工夫は非常に重要です。

ポモドーロ・テクニックで集中力を管理する

ポモドーロ・テクニックは、集中と休憩を繰り返すシンプルな時間管理術です。 プログラミングのように高い集中力を要する作業に非常に効果的だとされています。

基本的なやり方:

- 学習するタスクを決める。

- タイマーを25分にセットする。

- タイマーが鳴るまで、脇目もふらずタスクに集中する。

- タイマーが鳴ったら、5分間の短い休憩をとる。

- このサイクルを4回繰り返したら、15分から30分の長めの休憩をとる。

このテクニックの利点は、25分という短い時間設定が集中へのハードルを下げ、定期的な休憩が脳をリフレッシュさせる点にあります。 長時間作業による疲労や、注意散漫によるミスの増加を防ぐ効果が期待できます。

大きな課題は小さなステップに分割する

「ウェブサイトを作る」といった大きな目標は、どこから手をつけていいか分からず、学習意欲を削いでしまうことがあります。課題を具体的で達成可能な小さなステップ(サブタスク)に分解することで、心理的な負担を減らし、達成感を得やすくすることができます。

分割の例:

- 元の課題:簡単な自己紹介ページを作成する。

- 分割後のタスクリスト:

- 見出し(名前)を表示する。

- 簡単な自己紹介文を追加する。

- 自分の写真を表示する。

- 趣味のリストを箇条書きで作成する。

- 文字の色や大きさを変更する。

一つ一つのタスクを完了するごとにチェックを入れることで、進捗が目に見えて分かり、モチベーションの維持に繋がります。

シングルタスクを徹底し、混乱を防ぐ

複数の作業を同時にこなすマルチタスクは、発達特性の有無にかかわらず、一般的に生産性を低下させると言われています。 特に、注意の切り替えが苦手な傾向がある場合、一度に一つのことに集中する「シングルタスク」を徹底することが重要です。

学習計画を立てる際は、「午前中は新しい文法を学ぶ」「午後はその文法を使った練習問題を解く」というように、時間帯ごとに取り組む内容を明確に区切ると良いでしょう。もし作業中に別の気になることが浮かんでも、すぐにそちらに移るのではなく、メモに書き留めておき、現在のタスクが完了してから取り組むようにします。

自分に合った学習環境と時間帯を見つける

集中しやすい環境は人それぞれです。静かな場所が良い人もいれば、少し雑音があった方が集中できる人もいます。ノイズキャンセリングヘッドホンの活用や、スマートフォンの通知をオフにするなど、自分が最も集中できる環境を整えましょう。

また、自分の集中力のピークがいつなのかを把握し、難しい課題や新しい概念の学習はその時間帯に行うように計画するのも効果的です。

これらの時間管理とタスク分割の工夫は、学習のペースを自分でコントロールし、小さな成功体験を積み重ねることで自己肯定感を高める上で非常に有効です。 指導者や保護者は、学習者がこれらのスキルを身につけられるよう、サポートしていくことが求められます。

3. 教室内でのサポート役の作り方

発達特性に配慮した学習環境を整える上で、テクノロジーや時間管理術だけでなく、人的なサポート体制も極めて重要です。教師一人だけですべての学習者に対応するには限界があります。そこで、支援員やメンター、そして学習者同士の協力体制を構築することが、誰一人取り残さない学習環境の鍵となります。

支援スタッフ(ICT支援員など)の役割

近年、GIGAスクール構想の推進に伴い、学校におけるICT活用をサポートする「ICT支援員」の配置が進んでいます。 ICT支援員の役割は多岐にわたりますが、プログラミング教育においては以下のようなサポートが期待されます。

- 技術的サポート:PCやタブレットのトラブル対応、ソフトウェアの準備、操作方法の案内など。

- 授業中の巡回指導:教師の指示のもと、個別につまずいている生徒の隣でヒントを与えたり、操作を手伝ったりする。

- 教材作成の補助:学習者の特性に合わせて、文字を大きくした資料や、手順を細かく図解したマニュアルを作成する。

また、発達障害に関する知識を持つ支援員がいれば、学習者の行動の背景を理解し、より一人ひとりのニーズに寄り添った支援が可能になります。

誰がサポート役に適任か?

サポート役には、プログラミングの知識だけでなく、発達特性への深い理解と共感が求められます。理想は、ITスキルと福祉・教育の専門知識を併せ持つ人材です。 例えば、発達障害の当事者であり、かつプログラミング経験が豊富なスタッフは、学習者の困難に共感し、的確なアドバイスを提供できる可能性があります。

しかし、そのような人材を確保することは容易ではありません。そのため、以下のような資質を持つ人がサポート役として望まれます。

- 忍耐強く、傾聴できる人:学習者のペースを尊重し、話をじっくり聞ける。

- 肯定的な声かけができる人:できた部分を具体的に褒め、学習者の自己肯定感を高められる。

- 答えを教えすぎない人:すぐに正解を示すのではなく、学習者自身が考えるためのヒントを与えられる。

ピア・サポート(仲間同士の助け合い)を促進する

専門の支援員だけでなく、学習者同士が助け合う「ピア・サポート」も非常に効果的な学習方法です。 他者に教えるという行為は、教える側の理解を深める効果(ピアラーニング効果)があり、教えられる側も専門家からよりも同級生からのアドバイスの方が素直に聞き入れやすい場合があります。

ピア・サポートを促す具体的な手法:

- ペアプログラミング:2人1組で1台のPCを使い、一人がコードを書き(ドライバー)、もう一人がそれをチェックし助言する(ナビゲーター)という役割を交代しながら進める手法。コミュニケーションを取りながら共同で問題解決に取り組むスキルが養われます。

- グループワーク:数人のグループで一つのプロジェクトに取り組み、役割分担をしながら協力して完成を目指す。

- 発表会とフィードバック:お互いの作品を発表し、良かった点や改善点を伝え合う機会を設ける。

ピア・サポートを導入する際は、特定の生徒に負担が偏らないように配慮し、誰もが安心して発言できるような肯定的な雰囲気作りを教師が主導することが重要です。

このように、専門スタッフと学習者同士のサポートを組み合わせることで、多層的な支援ネットワークを構築し、個々の学習者が安心して挑戦できる環境を実現できます。

まとめ

この記事では、発達特性を持つ学習者がプログラミングを学ぶ際に直面する可能性のある困難を乗り越え、その能力を最大限に引き出すための環境づくりのポイントを3つの側面から解説しました。

- 支援技術の活用:画面拡大や音声読み上げなどのツールは、情報のインプット・アウトプットの壁を取り除き、学習へのアクセスを保証します。

- タスクと時間の管理:ポモドーロ・テクニックやタスクの細分化は、集中力を維持し、達成感を積み重ねることで、学習の継続を助けます。

- 人的サポート体制:専門の支援員や仲間同士の「ピア・サポート」は、技術的なつまずきや心理的な不安を解消し、安心して学べる環境を提供します。

重要なのは、これらの配慮が、発達特性のある学習者だけでなく、すべての初心者にとって有益であるという点です。分かりやすい教材、自分のペースで進められる学習計画、そして困ったときに助けを求められる環境は、誰もが学習効果を高める上で不可欠な要素です。

プログラミング教育の目的は、単にコーディング技術を習得することだけではありません。論理的に物事を考え、問題を解決し、創造性を発揮する力、すなわち「プログラミング的思考」を育むことにあります。 本ガイドで紹介したようなインクルーシブな環境を整えることは、多様なバックグラウンドを持つすべての子どもたちが、これからの社会で求められるそれらの力を身につけるための大きな一歩となるでしょう。