初心者でも挑戦できる!文化祭・学習発表会向けプログラミング作品アイデア20選

文化祭や学習発表会で「プログラミング」を活かした出し物を企画したいけれど、初心者にできるか不安…という方も多いのではないでしょうか。この記事では、プログラミングに馴染みのない方でも取り組みやすく、来場者の目を引く“映える”作品アイデアを20個、厳選して紹介します。それぞれのアイデアについて、体験型のブース企画内容から、アンケートの自動集計といった工夫、準備リスト、使用技術のやさしい解説、予算や期間の目安まで、具体的かつ丁寧に解説します。プログラミング初心者でも楽しみながら準備でき、当日も大いに盛り上がる企画のヒントが満載です。

1. 迷路攻略ロボット – 自律走行で迷路をクリア!

壁で仕切られたミニ迷路を、ロボットがセンサーを使って自力でゴールを目指す展示です。ロボットが賢く進む様子は、子どもから大人まで楽しめます。

企画のポイント

来場者には、ロボットがどのように考えて進んでいるのか(アルゴリズム)を解説します。特に「左手法」という、常に左側の壁に沿って進むだけでゴールにたどり着ける簡単な方法を使えば、初心者でも実装しやすいでしょう。ロボットが迷路を解く姿は、ロボット工学やプログラミングの面白さを直感的に伝えます。

アンケート自動集計アイデア

ブースにタブレットを置き、「ロボットは賢かった?」といった簡単なアンケートを実施します。Googleフォームを使えば、回答は自動的にGoogleスプレッドシートに蓄積されます。さらに、Google Apps Scriptという簡単なプログラムを設定すれば、回答結果をリアルタイムでグラフ化し、モニターに表示することも可能です。「満足度95%!」といった表示は、ブースの盛り上がりを視覚的に伝えられます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: ロボットキット、センサー(距離や接触を検知するもの)、制御用の小型コンピューター(マイコン)である「micro:bit」や「Arduino」、ノートPCが必要です。迷路は段ボールなどで手作りできます。

- 事前テスト: ロボットが確実にゴールできるよう、何度もテスト走行を繰り返しましょう。センサーの感度やプログラムの細かい調整が成功のカギです。

– 当日運営: ロボットのバッテリー切れに備え、予備電池は必須です。また、小さなお子さんが迷路に手を入れてしまわないよう、柵を設けるなどの安全対策も忘れずに行いましょう。

技術と予算

制御には、教育用として人気の「micro:bit(マイクロビット)」がおすすめです。ブロックを組み合わせるだけで視覚的にプログラミングができます。予算はロボットキットとmicro:bitを合わせて1万円~2万円程度、準備期間は1~2か月が目安です。

2. ライントレースカー – 黒い線を追いかけて走る自動車ロボット

床に引かれた黒いテープの線を、センサーで読み取りながら自動で走る小型自動車の展示です。来場者に自由にコースを引いてもらい、その上を車が走る様子を見せれば、参加型で楽しんでもらえます。

企画のポイント

ロボットの底面に取り付けた「ラインセンサー」が、地面の色の違いを読み取って進む方向を決めています。「どうして線の上を走れるの?」という来場者の疑問に、センサーの仕組みを分かりやすく解説することで、科学への興味を引き出します。

アンケート自動集計アイデア

タブレットで「プログラミングに興味が持てた?」などの投票を実施します。回答はリアルタイムで棒グラフなどに集計し、スクリーンに表示します。その場で人気投票の結果がわかるライブ感は、参加者の関心を高めます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: ライントレース用のロボットカーキット、ラインセンサー、コース作成用の黒いテープ、PCを用意します。

- 事前準備: プログラムの基本は「右のセンサーが黒を検知したら右に曲がる、左なら左へ」といった条件分岐です。スピードが速すぎるとカーブを曲がりきれないため、最適な速度調整が重要になります。

- 当日運営: 床に貼るテープは、後で剥がしやすい養生テープなどがおすすめです。予備のバッテリーを準備し、充電切れに備えましょう。

技術と予算

制御には「Arduino(アルドゥイーノ)」や前述のmicro:bitが使えます。ArduinoはC++という言語をベースにしていますが、初心者向けのライブラリ(便利なプログラムの部品集)が豊富です。予算はキット一式で1万円前後、準備期間は2か月程度を見ておくと安心です。

3. リモコン操作ロボット – プログラミングで作るラジコンカー体験

プログラミングで自作したラジコンカーを、来場者に自由に操作してもらう体験ブースです。無線通信でロボットを動かす仕組みを自分たちで作ることで、プログラミングの応用力をアピールできます。

企画のポイント

コントローラーと車体の両方を、例えば2台のmicro:bitを使って作ります。micro:bitには無線通信機能や傾きを検知するセンサーが内蔵されているため、コントローラーを傾けるだけで車を操作する、といった直感的なラジコンが実現できます。タイムアタックやレース形式にすると、さらに盛り上がります。

アンケート自動集計アイデア

体験後に、操作の満足度を星5段階で評価してもらいます。QRコードを読み取ってスマホから回答できるGoogleフォームを用意すれば、集計も簡単です。「どのロボットが一番人気だったか」などを分析し、ブースで発表するのも面白いでしょう。

準備と運営のコツ

- 機材準備: ロボットカー、micro:bit 2台、バッテリー、コース用のカラーコーンなど。

- 事前準備: micro:bit同士の無線通信プログラムを作成します。インターネット上には多くのサンプルコードがあるので、参考にしながら作ってみましょう。通信が途切れないか、応答速度は十分か、入念にテストします。

- 当日運営: 多くの人が体験できるよう、1人あたりの操作時間を制限します(例:1人1分)。ロボットがコース外に飛び出さないよう、周囲にスポンジガードを置くなどの安全対策をしましょう。

技術と予算

micro:bitの無線ブロックを使えば、簡単に無線通信プログラムが組めます。予算はmicro:bit 2台とロボットカーキットを合わせて1万5千円程度。準備期間は1~2か月が目安です。

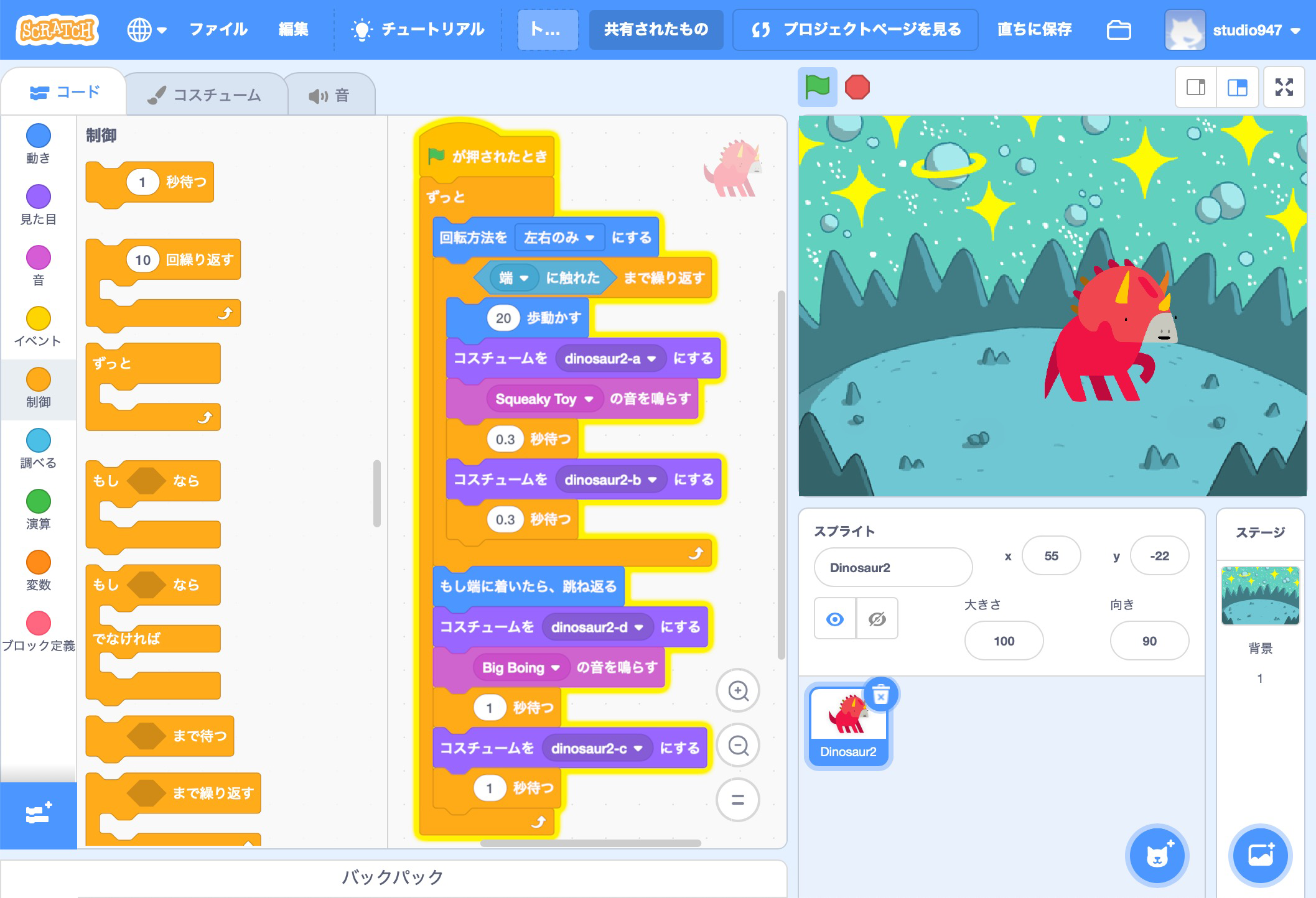

4. Scratchプログラミング体験ブース – ミニゲーム制作に挑戦!

「Scratch(スクラッチ)」という、ブロックを組み合わせるだけでプログラミングができるツールを使って、来場者に簡単なゲーム作りを体験してもらうブースです。

企画のポイント

5~10分程度で完成する「ネコを動かしてリンゴをキャッチするゲーム」のような教材を用意します。スタッフが隣でサポートしながら進めることで、プログラミング未経験者でも「自分でゲームを作れた!」という達成感を味わってもらえます。子供から大人まで楽しめる、人気の企画です。

アンケート自動集計アイデア

体験後に「プログラミングは楽しかった?」といった感想を、Scratchで作ったアンケートゲームで集めるのもユニークです。例えば「楽しかったらスペースキーを押して!」と表示し、キーが押された回数を画面にリアルタイムで表示します。楽しみながらフィードバックを集められます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Scratchが動作するノートPCまたはタブレットを数台、インターネット接続環境。

- 事前準備: 短時間で完成できるよう、キャラクターなどを予め用意したテンプレートプロジェクトを準備しておくとスムーズです。

- 当日運営: 混雑が予想される場合は、整理券を配布したり、時間ごとの予約制にしたりすると良いでしょう。

技術と予算

Scratchは無料で利用できるため、主なコストはPCのレンタルや準備費用です。学校のPCが使えれば、ほぼ無料で実施できます。準備期間は、教材作成とスタッフの練習を含めて1~2か月ほど見ておきましょう。

5. 体を使って遊ぶモーションゲーム – カメラで動きを検知!

PCのWebカメラで来場者の動きを読み取り、体全体で操作するゲームです。画面の上から落ちてくる風船を手で触って割る、といった直感的な遊び方ができます。

企画のポイント

Scratchの「ビデオモーションセンサー」という機能を使えば、カメラ映像内の動きをプログラムに反映させることができます。何も持たずに体を動かすだけでゲームが操作できるため、特に小さなお子さんに大人気の展示になります。「自分の動きでゲームが動く」という驚きと楽しさを提供できます。

アンケート自動集計アイデア

ゲームのスコアを自動で集計し、「本日のハイスコア」として掲示板に表示します。ランキング形式にすることで、来場者の挑戦意欲をかき立てることができます。プレイ人数や平均スコアを記録しておけば、ブースの人気度を測る指標にもなります。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Webカメラ付きPC、ゲーム画面を映すための大型ディスプレイまたはプロジェクター。

- 事前準備: 動きを検知する感度を調整し、様々な身長の人が楽しめるようにテストを重ねます。

- 当日運営: カメラの前に立つ位置に目印をつけ、一度に1人がプレイするように案内します。プライバシーに配慮し、カメラ映像は録画・保存しないことを明記しておくと安心です。

技術と予算

Scratchの拡張機能を使うだけなので、追加のソフトウェア費用はかかりません。Webカメラも数千円から購入可能です。準備期間は1か月程度が目安です。

6. デジタルクイズステーション – その場で採点!参加型クイズ

展示内容や学校に関するクイズをタブレットで出題し、リアルタイムで採点・ランキング表示を行う企画です。全問正解者には景品を用意するなど、ゲーム感覚で楽しんでもらえます。

企画のポイント

クイズを通じて、他の展示や活動内容に興味を持ってもらうきっかけになります。「遊びながら学べる」コンテンツは、来場者の滞在時間を延ばす効果も期待できます。

アンケート自動集計アイデア

クイズの回答データそのものが、来場者の興味関心を分析する貴重な資料になります。各問題の正答率を計算し、「この問題は正解率30%の難問でした!」のように発表すると、参加者同士の会話も弾みます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: 回答用のタブレット数台、ランキング表示用のモニター、Wi-Fi環境。

- 事前準備: Googleフォームのクイズ機能を使えば、プログラミング不要で簡単に作成・自動集計が可能です。

- 当日運営: ニックネームで参加してもらうなど、個人情報に配慮しましょう。システムトラブルに備え、紙とペンで回答できるアナログな方法も準備しておくと万全です。

技術と予算

Googleフォームなどの無料ツールを活用すれば、コストを抑えられます。タブレットをレンタルする場合、1台数千円程度の費用がかかります。準備期間は、問題作成とシステム設定で1.5~2か月が目安です。

7. リアルタイム投票システム – 会場みんなで作るライブ統計

「文化祭で一番面白かった出し物は?」といったテーマで、来場者にスマホから投票してもらう企画です。投票結果はリアルタイムでグラフに反映され、モニターに表示されます。

企画のポイント

刻々と変化するグラフは、それ自体が面白い展示物になります。会場全体の意見が可視化されることで、一体感が生まれます。

アンケート自動集計アイデア

この企画自体がアンケートシステムそのものです。集まったデータは、イベントの評価や次回の企画を考える上で非常に役立ちます。時間帯ごとの投票傾向などを分析するのも面白いでしょう。

準備と運営のコツ

- 機材準備: 投票結果を表示する大型モニター、安定したインターネット環境、QRコードを印刷した案内ポスター。

- 事前準備: 投票システムは、Webプログラミングの知識があれば自作も可能です。初心者であれば、Googleフォームとスプレッドシートを連携させる方法が手軽です。

- 当日運営: 会場の目立つ場所にQRコードを掲示し、積極的に投票を呼びかけましょう。1人が何度も投票できないように、簡単な制限を設けておくとデータの信頼性が高まります。

技術と予算

無料のWebサービスを組み合わせれば、コストはほとんどかかりません。モニターのレンタル費用が必要になる場合があります。準備期間は、システムの構築とテストに2か月以上あると安心です。

8. LEDイルミネーション・ショー – プログラミングで光を操る

カラフルなLEDテープをプログラミングで制御し、音楽に合わせて光が変化するショーを上演します。暗くした部屋で行えば、幻想的な空間を演出できます。

企画のポイント

「この光の動きは、すべてプログラムで制御しているんです」と解説することで、来場者に大きな驚きを与えられます。プログラミングが物理的な「モノ」を動かす力を持っていることを、視覚的に伝えられます。

アンケート自動集計アイデア

「一番綺麗だった色は?」といったテーマで、光る投票ボタンを設置するのも一興です。来場者が赤いボタンを押すと、会場のLEDが一斉に赤く光る、といった演出を加えれば、アンケート自体がショーの一部になります。

準備と運営のコツ

- 機材準備: アドレス指定可能なRGB LEDテープ、制御用のマイコン(Arduinoがおすすめ)、電源、スピーカー。

- 事前準備: 音楽のリズムに合わせてLEDの光り方をデザインし、プログラミングします。電子工作の知識も少し必要になるため、経験者のサポートがあると心強いです。

- 当日運営: 電源ケーブルの配線は、来場者が足を引っかけないよう安全に処理しましょう。光の点滅が苦手な方への配慮として、注意書きを掲示すると親切です。

技術と予算

LEDテープやArduinoは比較的安価で、合わせて1万円以内で揃えることが可能です。準備期間は、電子工作とプログラミングに慣れる時間も含めて1~2か月が目安です。

9. 距離センサーで奏でる電子楽器 – 手をかざして音を出すテルミン体験

センサーに手をかざし、その距離によって音の高さが変わる不思議な電子楽器です。触れずに演奏できるユニークな体験を提供します。

企画のポイント

この楽器は「テルミン」という実際の電子楽器を簡易的に再現したものです。超音波距離センサーが手との距離を測り、その数値を音の高さに変換するプログラムで動いています。センサー技術の面白さを体感してもらえます。

アンケート自動集計アイデア

演奏体験後に、感想を書いた付箋を貼ってもらうアナログな方法がおすすめです。ブースが感想の付箋でいっぱいになれば、それ自体が人気の証になります。「一日で合計〇〇分演奏されました!」といったデータをプログラムで集計し、発表するのも面白いでしょう。

準備と運営のコツ

- 機材準備: micro:bit、超音波距離センサー、音を出すためのブザーや小型スピーカー。

- 事前準備: 手をかざす距離と音階の関係を調整し、演奏しやすいようにチューニングします。

- 当日運営: 周囲が騒がしい場合は、ヘッドホンを用意すると演奏に集中できます。「きらきら星」など簡単な曲の楽譜(距離と音の対応表)を掲示すると、来場者が挑戦しやすくなります。

技術と予算

micro:bitとセンサーで5,000円程度と、低予算で実現可能です。仕組みが比較的シンプルなため、初心者でも挑戦しやすいプロジェクトです。準備期間は1か月もあれば十分でしょう。

10. Makey Makeyフルーツピアノ – 身近なものが楽器に変身!

バナナやリンゴに触れるとピアノの音が鳴る、見た目にも楽しい楽器です。「Makey Makey(メイキーメイキー)」というツールを使えば、簡単に実現できます。

企画のポイント

Makey Makeyは、電気を通すものなら何でもPCのキーボード入力に変換できる不思議な基板です。フルーツだけでなく、粘土や水、人の手などもスイッチにできます。「どうしてフルーツで音が鳴るの?」という疑問から、電気が流れる仕組み(導電性)についての科学的な学びに繋がります。

アンケート自動集計アイデア

どのフルーツの音が一番人気だったか、シール投票を実施します。アナログな方法ですが、結果がひと目で分かり、ブースが賑やかになります。シールの色で年代を分ければ、より詳細な分析も可能です。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Makey Makeyキット、ノートPC、音を鳴らすためのScratchプログラム、フルーツ。

- 事前準備: 演奏者がアース線(電気の基準点となる線)に触れている必要があるため、その案内を分かりやすく掲示します。

- 当日運営: 衛生面に配慮し、「これは楽器なので食べられません」と明記しましょう。フルーツは傷みやすいため、予備を準備しておくと安心です。

技術と予算

Makey Makeyのキットが6,000円程度、それにフルーツ代が加わります。準備期間は、ツールの使い方に慣れる時間を含めて2~3週間で十分可能です。

11. プログラミングで作曲!ミュージックジェネレーター

コンピュータが自動で音楽を作曲するプログラムを展示します。「Sonic Pi(ソニックパイ)」などの音楽プログラミングツールを使えば、コードを書くだけで音楽を奏でることができます。

企画のポイント

ランダムな音の組み合わせや、一定のルールに基づいてメロディーが無限に生成される様子は、「コンピュータが創造している」ように見え、来場者の興味を引きます。画面にプログラムのコードを表示しながら音楽を流し、仕組みを解説します。

アンケート自動集計アイデア

生成された音楽を聴いてもらい、「この曲、好き?」といった簡単な質問にボタンで回答してもらいます。また、「この曲に名前を付けてください!」と来場者から曲名を募集し、付箋に書いて貼ってもらうコーナーも盛り上がります。

準備と運営のコツ

- 機材準備: ノートPC、スピーカー、コードを表示するためのモニター。

- 事前準備: Sonic PiはRubyという言語をベースにしていますが、初心者でもチュートリアルを見ながら簡単な音楽を作ることができます。

- 当日運営: ずっと同じ曲調だと飽きられてしまうため、複数のパターンを用意し、30分おきに切り替えるなどの工夫をしましょう。

技術と予算

Sonic Piは無料のソフトウェアなので、機材が揃っていれば追加コストはほとんどかかりません。準備期間は、音楽プログラミングに慣れる時間も考慮して1か月以上あると良いでしょう。

12. ラズベリーパイ・フォトブース – 自作プリクラで思い出作り

「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」という小さなコンピューターを使って、オリジナルのフォトブースを制作します。撮影した写真に、文化祭オリジナルのフレームやスタンプを自動で合成できます。

企画のポイント

来場者にとって、イベントの良い記念になります。「このプリクラ機、実はこの小さな基板で動いているんですよ」とRaspberry Piを見せながら解説すれば、その性能に驚いてもらえるでしょう。

アンケート自動集計アイデア

撮影後の待ち時間に、タッチスクリーンで簡単な満足度アンケートに答えてもらいます。また、撮影した人数を自動でカウントしておけば、ブースの人気度を客観的なデータとして示すことができます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Raspberry Pi、カメラモジュール、タッチディスプレイ、照明、あれば写真を印刷する小型プリンター。

- 事前準備: Pythonというプログラミング言語と、OpenCVという画像処理ライブラリを使って、写真の撮影からフレーム合成までの処理を実装します。初心者には少し難易度が高いですが、挑戦しがいのあるプロジェクトです。

- 当日運営: 撮影した写真の取り扱い(プライバシー)には十分注意し、本人の許可なく公開しないことを徹底します。行列ができる可能性が高いため、整理券を配布するなどの対策を考えておきましょう。

技術と予算

Raspberry Pi関連の機材一式で2万円~3万円程度の予算が必要です。準備期間はシステム開発に時間がかかるため、2~3か月を見込んでおくと安心です。

13. AIチャットボット案内係

来場者の質問にAIが自動で答えてくれるチャットボットを設置します。「トイレはどこ?」「次のイベントは何時から?」といった質問に、タブレット上でキャラクターが答えてくれます。

企画のポイント

最先端のAI技術を手軽に体験してもらえるブースです。自分たちのイベント専用の案内ボットがいることで、来場者に特別感と楽しさを提供できます。 [2, 5] 運営スタッフの負担を軽減する実用的な側面も持ち合わせています。

アンケート自動集計アイデア

会話の最後に「案内は役に立ちましたか?」と5段階評価で質問します。また、チャットボットが答えられなかった質問のログを記録・分析することで、「来場者が何を知りたがっているか」という貴重なデータを収集できます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: チャットボットを動かすタブレットまたはPC、インターネット環境。

- 事前準備: Googleの「Dialogflow」などのツールを使えば、プログラミングの専門知識がなくても、質問と回答のパターンを登録するだけで比較的簡単にチャットボットを作成できます。 [2]

- 当日運営: 想定外の質問には答えられない場合があるため、「私はAIなので、答えられないこともあります」といった案内を予め表示しておくと親切です。

技術と予算

Dialogflowなどのクラウドサービスは無料プランがあるため、コストを抑えて開発できます。準備期間は、想定されるQ&Aデータの作成に時間がかかるため、1.5~2か月程度を見ておきましょう。

14. 環境センサーのリアルタイム可視化

会場の温度、湿度、二酸化炭素(CO2)濃度などをセンサーで測定し、その変化をグラフでリアルタイムに表示するシステムです。

企画のポイント

目に見えない空気の状態を「見える化」することで、科学的な興味を引きます。「人が増えるとCO2濃度が上がる」といった変化がリアルタイムで分かると、来場者は自分たち自身がデータの一部になっている感覚を味わえます。 [6, 13]

アンケート自動集計アイデア

「このシステム、自分の教室にも欲しい?」といった質問に対して、シールで投票してもらいます。また、1日のデータ変動を記録しておき、「今日のピーク時のCO2濃度は〇〇ppmでした!」と結果を報告するのも面白いでしょう。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Raspberry Pi、各種環境センサー(BME280など)、データを表示するモニター。

- 事前準備: Raspberry Piでセンサーからデータを読み取り、グラフ描画ライブラリ(Chart.jsなど)を使ってWebページに表示するプログラムを作成します。

- 当日運営: センサーの設置場所によって値が大きく変わるため、会場の中央など、全体の状況が分かりやすい場所に設置しましょう。

技術と予算

Raspberry Piとセンサー類を合わせて1万円前後で購入可能です。準備期間は、センサーの扱いやデータ可視化プログラムの作成に1~2か月程度必要です。

15. オリジナル・タイピングゲーム

学校の先生の名前や、イベントの展示内容に関するキーワードなど、身近なテーマを題材にしたオリジナルのタイピングゲームを制作します。

企画のポイント

内輪ネタを盛り込むことで、来場者、特に学生や関係者が楽しみやすくなります。ハイスコアランキングをリアルタイムで表示すれば、競争心が煽られ、ブースは一層盛り上がります。 [1, 12, 14]

アンケート自動集計アイデア

ゲームプレイ後に「難易度はどうでしたか?(簡単/普通/難しい)」といったアンケートを表示します。回答結果を集計し、ゲームバランスの調整に役立てることができます。

準備と運営のコツ

- 機材準備: ゲームをプレイするためのPC、キーボード。

- 事前準備: JavaScriptというプログラミング言語を使えば、Webブラウザ上で動作するタイピングゲームを一から作ることができます。 [15, 17] インターネット上には多くのチュートリアルやサンプルコードがあります。

- 当日運営: キーボードは多くの人が触れるため、定期的にアルコールで消毒するなど、衛生面に配慮しましょう。

技術と予算

Webブラウザとテキストエディタがあれば開発できるため、ソフトウェア費用はかかりません。PCがあれば無料で作成可能です。準備期間は、JavaScriptの学習から始めると2か月程度が目安です。

16. インタラクティブ・デジタル紙芝居

物語の途中で現れる選択肢によって、その後の展開が変わる「デジタル紙芝居」や「サウンドノベル」を制作します。

企画のポイント

来場者が物語の主人公となり、その結末を自分で決めることができる体験は、非常に没入感が高いものです。Scratchを使えば、プログラミング初心者でも分岐のある物語を簡単に作ることができます。 [3, 16, 23]

アンケート自動集計アイデア

物語のエンディングに到達した際に、「このお話、面白かった?」と質問し、その回答を記録します。どのエンディングが一番多く見られたか、どの選択肢が人気だったかを分析し、発表するのも良いでしょう。

準備と運営のコツ

- 機材準備: 物語を表示するためのPCまたはタブレット。

- 事前準備: まずは物語のあらすじと分岐の構成(フローチャート)を考えます。キャラクターのイラストや背景も自分たちで描けば、完全オリジナルの作品になります。

- 当日運営: 小さなお子さんでも楽しめるように、文字だけでなく、音声の読み上げ機能を追加すると、より親切な作品になります。

技術と予算

Scratchや、物語制作に特化した「Twine」といった無料ツールで制作可能です。準備期間は、物語やイラストの作成に時間がかかるため、2か月以上見ておくと良いでしょう。

17. Minecraft教育版での自動建築ショー

大人気のゲーム「Minecraft(マインクラフト)」の世界で、プログラムを実行すると巨大な建築物が一瞬で組み上がっていく様子を見せるパフォーマンスです。

企画のポイント

多くの子供たちに馴染みのあるマインクラフトを使うことで、プログラミングへのハードルを下げることができます。「MakeCode」というビジュアルプログラミングツールを使って、ブロックを積み上げる座標を指定するだけで、複雑な建築を自動化できます。

アンケート自動集計アイデア

「次にプログラムで作ってほしいものは何?」というテーマで、リクエストボックスを設置します。集まったアイデアは、次回の作品制作のヒントになります。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Minecraft教育版がインストールされたPC、プロジェクター。

- 事前準備: 事前に建築物の設計図を考え、それを実現するためのプログラムを作成します。本番でスムーズに動くか、何度もリハーサルを行いましょう。

- 当日運営: ショーの時間を決めておき、「〇時から自動建築ショーが始まります!」とアナウンスして集客します。完成した建築物の世界を、来場者が自由に歩き回れるように解放するのも喜ばれます。

技術と予算

Minecraft教育版は、多くの教育機関で導入されており、学校のライセンスが利用できれば無料です。準備期間は、設計とプログラミングで1.5か月程度が目安です。

18. 自動おみくじマシン

ボタンを押すと、今日の運勢やプログラミングに関する格言などが、レシート用紙に印刷されて出てくるガジェットです。

企画のポイント

物理的な「モノ」が出てくるという体験は、デジタルな展示にはない楽しさがあります。おみくじという馴染みやすいテーマなので、誰でも気軽に楽しむことができます。 [18, 33]

アンケート自動集計アイデア

出てきたおみくじの結果(大吉、中吉など)を、種類ごとに分かれた投票箱に入れてもらいます。イベント終了後に各箱の枚数を数え、「今回は大吉が〇枚出ました!」と結果を発表します。

準備と運営のコツ

- 機材準備: Arduinoまたはmicro:bit、ボタン、小型のサーマルプリンター。

- 事前準備: ボタンが押されたら、予め用意しておいた複数のメッセージの中からランダムに一つを選び、プリンターに印刷データを送るプログラムを作成します。

- 当日運営: プリンターのロール紙が途中で無くならないよう、予備を十分に用意しておきましょう。

技術と予算

マイコンとサーマルプリンターを合わせて1万円前後で購入できます。電子工作の要素が強いですが、その分、ものづくりの楽しさを実感できるプロジェクトです。準備期間は2か月程度を見ておきましょう。

19. Web AR体験コーナー

特別なアプリをインストールすることなく、スマホのカメラを特定のマーカー(校章など)にかざすだけで、3Dモデルが現実世界に飛び出して見えるAR(拡張現実)体験です。

企画のポイント

「AR.js」や「A-Frame」といったライブラリを使えば、Webブラウザ上でARを実現できます。来場者自身のスマートフォンで体験できるため、手軽でありながらも未来的な驚きを提供できます。

アンケート自動集計アイデア

AR体験後に表示されるQRコードからアンケートフォームにアクセスしてもらい、満足度を回答してもらいます。「他にもARで見てみたいものはありますか?」といった自由回答の質問も有効です。

準備と運営のコツ

- 機材準備: QRコードとマーカーを印刷した案内、安定したWi-Fi環境。

- 事前準備: 表示させたい3Dモデルデータを用意し、マーカーと紐づけるWebページを作成します。

- 当日運営: 来場者がスムーズに体験できるよう、操作手順を分かりやすく図示したポスターを用意しましょう。Wi-Fiのパスワードも明記しておくと親切です。

技術と予算

オープンソースのライブラリを利用すれば、開発コストはほぼかかりません。Webサーバーのレンタル費用が若干必要になる場合があります。準備期間は、Web ARの技術習得に少し時間がかかるため、2~3か月あると良いでしょう。

20. デジタルアート・プロジェクション

プログラミングで生成した幾何学模様や、センサーに反応して変化する映像などを、プロジェクターで壁や床に投影するアート作品です。

企画のポイント

「Processing(プロセシング)」という、ビジュアルアート制作に特化したプログラミング言語を使えば、初心者でも美しい映像作品を作ることができます。空間全体を使ったダイナミックな展示は、来場者の記憶に強く残ります。

アンケート自動集計アイデア

作品を鑑賞した感想を、SNSで特定のハッシュタグ(例:#〇〇祭アート)を付けて投稿してもらうキャンペーンを実施します。投稿された感想を集計し、後日Webサイトなどで紹介します。

準備と運営のコツ

- 機材準備: PC、プロジェクター、暗い空間。

- 事前準備: Processingの基本的な使い方を学び、様々なサンプルコードを試しながらオリジナルの映像を制作します。

- 当日運営: 投影する場所の壁や床の色が、作品の見え方に大きく影響します。白い壁や布を用意すると、映像がより鮮明に映し出されます。

技術と予算

Processingは無料で利用できます。主なコストはプロジェクターのレンタル費用です。準備期間は、アートの構想と制作にじっくり時間をかけられるよう、2か月以上を推奨します。

まとめ

文化祭や学習発表会は、プログラミングの楽しさや可能性を多くの人に伝える絶好の機会です。今回紹介した20のアイデアは、いずれも初心者が挑戦しやすく、かつ来場者に楽しんでもらえるものばかりです。大切なのは、完璧なものを作ることよりも、仲間と協力しながらものづくりを楽しむことです。これらのアイデアをヒントに、ぜひ自分たちだけのユニークな作品作りに挑戦してみてください。