【2025年版】GIGAスクール端末の不安を解消!保護者が知るべき安全設定と家庭学習完全ガイド

GIGAスクール構想により、全国の小中学生に1人1台のタブレット端末(ChromebookやiPadなど)が配布され、家庭での学習に活用する機会も増えました。 [33] これからの時代に不可欠なICT(情報通信技術)活用能力を育む大きな一歩ですが、同時に多くの保護者の方が「インターネットの危険から子どもを守るにはどうすれば?」「ゲームばかりして勉強しなくならないか?」「学習効果は本当にあるの?」といった不安を抱えています。 [11, 16] 実際に、小学生の保護者の半数以上がネット上のトラブルに不安を感じているという調査結果もあります。

この記事では、ICT教育の専門家ではない保護者の方向けに、学校配布タブレットを家庭で安心・安全に、そして効果的に活用するためのポイントを、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。2025年度の最新動向を踏まえ、具体的な設定方法から、学習効率を上げるおすすめの周辺機器まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、お子さんのタブレット利用に関する不安が解消され、家庭が最高の学びの場に変わるはずです。

第1章:今すぐ実践!家庭でできるタブレットの安全対策

子どもたちが安全にタブレットを使いこなすためには、技術的な制限(システムによるガード)と、家庭でのルール作り(心のガード)の両方が不可欠です。 [7] ここでは、保護者がすぐに実践できる具体的な安全対策を4つのステップでご紹介します。

ステップ1:フィルタリングとペアレンタルコントロールを設定する

まず最も重要なのが、子どもを有害な情報から守るための「フィルタリング」と、利用を管理するための「ペアレンタルコントロール」です。 [9]

フィルタリングとは?

フィルタリングは、子どもに不適切なウェブサイト(アダルト、暴力的な内容、出会い系など)や、学習の妨げになる可能性のあるサイト(SNS、オンラインゲームなど)へのアクセスを自動的にブロックする機能です。 [9] 学校のネットワークでは設定済みの場合が多いですが、家庭のWi-Fiに接続した際も有効になっているか必ず確認しましょう。

ペアレンタルコントロールでできること

ペアレンタルコントロールは、保護者が子どものタブレット利用を総合的に管理するための機能です。 [9, 25] 具体的には、以下のような設定が可能です。

- 利用時間の制限:「夜9時から朝7時までは使えないようにする」「1日の利用は2時間まで」といった時間制限をかけることで、使いすぎによる視力低下や睡眠不足を防ぎます。 [18]

- アプリの制限:学習に不要なアプリのインストールを制限したり、特定のアプリの利用時間を個別に設定したりできます。

- 課金の制限:知らないうちに有料アプリやアイテムを購入してしまうトラブルを防ぐため、保護者の許可なく課金できないように設定します。 [9]

- 利用状況の確認:子どもがどんなアプリをどのくらいの時間使ったか、どんなサイトを閲覧したかなどをレポートで確認できます。 [19]

Chromebookであれば「Googleファミリーリンク」、iPadであれば「スクリーンタイム」という機能で簡単に設定できます。まずはこれらの標準機能を活用し、お子さんの年齢に合わせた「小学生モード」などから始めてみるのがおすすめです。 [2, 19]

ステップ2:親子で話し合って「家庭のルール」を決める

システムによる制限だけでなく、なぜルールが必要なのかを子ども自身が理解し、主体的に守れるように、親子で一緒にルール作りをすることが非常に重要です。 [4, 7] 以下のようなポイントについて、ぜひ話し合ってみてください。

ルール作りのポイント

| 項目 | ルール具体例 | なぜ大切か |

|---|---|---|

| 使う時間 | ・平日は夜9時まで、休日は1日2時間まで ・食事中や寝る1時間前は使わない [18] |

生活リズムを整え、健康を守るため。家族とのコミュニケーションの時間も大切にする。 |

| 使う場所 | ・リビングなど、保護者の目が届く場所で使う [14]・自分の部屋や寝室には持ち込まない | トラブルがあった時にすぐに気づき、相談しやすくなる。 |

| 使い方 | ・学習や調べ物など、勉強に関係することに使う [17]・パスワードは絶対に他人に教えない ・悪口を書き込んだり、人を傷つけたりしない [13] |

タブレットは学習のための「文房具」であることを意識させる。情報モラルを身につける。 [4] |

| 個人情報 | ・名前、住所、電話番号、学校名、顔写真をネットに公開しない [9]・ネットで知り合った人とは絶対に会わない [13] | 個人情報を守り、犯罪などのトラブルに巻き込まれないようにするため。 |

ルールは一方的に押し付けるのではなく、「どうしてこのルールが必要だと思う?」と問いかけ、子どもの意見も聞きながら一緒に決めるのが長続きのコツです。決めたルールは紙に書いて、タブレットの近くに貼っておくとよいでしょう。

ステップ3:オンラインでのコミュニケーションのリスクを教える

SNSやオンラインゲームのチャット機能などを通じて、子どもが知らない人とつながる機会が増えています。楽しい交流がある一方で、ネットいじめや個人情報の漏洩、犯罪に巻き込まれるリスクも潜んでいます。 [11] 「オンラインでは、誰もが自己紹介通りの人物とは限らない」ということを、具体例を挙げて伝えましょう。 [13]

- 知らない人からの友達申請は承認しない

- 少しでも「おかしいな」「怖いな」と感じたら、すぐにチャットをやめて保護者に相談する

- 会ったことのない人とオンラインでやり取りする際は、必ず保護者の許可を得る

これらの約束事を徹底し、困ったことがあったらどんなことでもすぐに相談できる信頼関係を築いておくことが、子どもを危険から守る最大の防御になります。

第2章:プログラミング教育にも対応!タブレット学習活用術

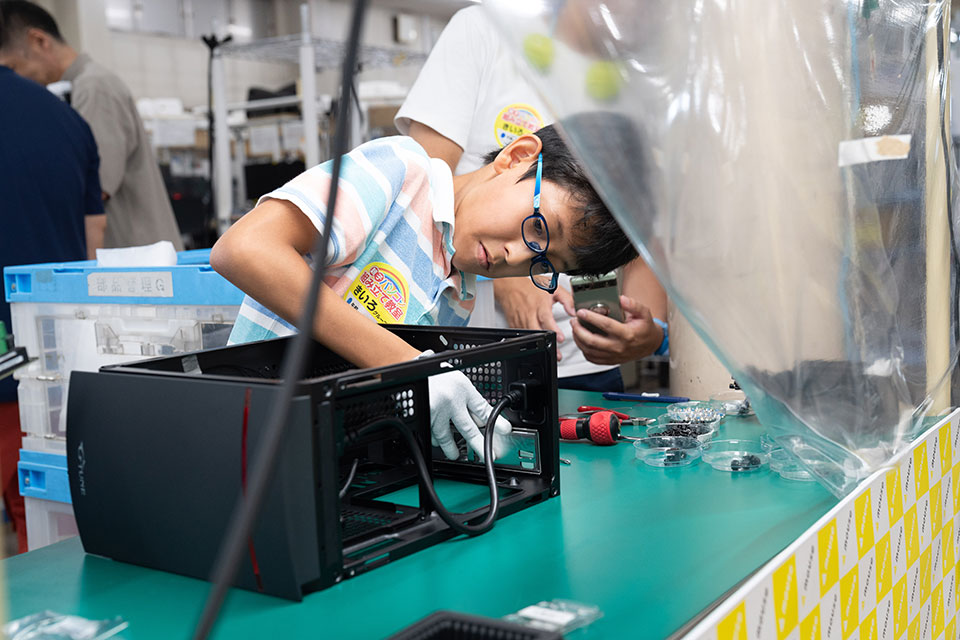

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されました。 [1, 5] 学校配布のタブレットは、この新しい学びの強力なツールになります。ここでは、プログラミング学習でよく使われるツールと、その効果的な活用法について解説します。

「Microsoft MakeCode」でプログラミング的思考を育てよう

多くの学校で採用されているのが、「Microsoft MakeCode(マイクロソフト メイクコード)」のようなビジュアルプログラミングツールです。 [8, 12]

MakeCodeとは?

これは、難しいコードを書く代わりに、「前に進む」「もし~なら~する」といった命令が書かれたブロックをパズルのように組み合わせて、プログラムを作成できる無料の学習ツールです。 [12, 26] インストール不要で、ブラウザ上で動くため、学校のタブレットから手軽に利用できます。

どんなことが学べるの?

MakeCodeを使うことで、プログラミングの基本的な考え方である「プログラミング的思考」を自然に身につけることができます。 [3, 6] これは、物事を順序立てて考え、問題を解決に導くための論理的な思考力であり、プログラミング以外の様々な教科や将来の仕事にも役立つ重要なスキルです。 [6, 10]

例えば、算数の授業で正多角形を描くプログラムを作ることを通して、図形の性質をより深く理解するといった活用がされています。 [3, 5] また、「micro:bit(マイクロビット)」という小さなコンピューターと連携させれば、自分が作ったプログラムでLEDを光らせたり、センサーを使った工作を動かしたりと、より実践的で楽しい学びに発展させることも可能です。 [8, 31]

家庭でのプログラミング学習をサポートする際の注意点

子どもがプログラミングに夢中になるのは素晴らしいことですが、保護者としていくつか気をつけたい点があります。

- 学習サイトの管理:学校から指定されたサイトや教材を中心に使い、関係のないサイトにアクセスしないようにルールを決めましょう。ブックマーク機能を活用すると便利です。

- 時間の管理:集中するとつい時間を忘れがちです。タイマーを使ったり、「この課題が終わったら休憩しよう」と声をかけたりして、適度な休憩を促しましょう。 [18]

- 成果を褒める:完成したプログラムやゲームを一緒に見て、「すごいね!どうやって動いているの?」と関心を示し、たくさん褒めてあげましょう。子どものモチベーション維持につながります。

- 答えを教えすぎない:プログラムがうまく動かない時も、すぐに答えを教えるのではなく、「どこが問題だと思う?」「どうしたらうまくいくかな?」とヒントを与え、子ども自身が考えるのを手助けする姿勢が大切です。試行錯誤(デバッグ)もプログラミングの重要な学習過程です。

第3章:学習効率が劇的アップ!おすすめ周辺機器と選び方

タブレット本体だけでなく、周辺機器をうまく活用することで、学習の効率や快適さは大きく向上します。 [27, 30] 文部科学省の仕様書でもキーボードやタッチペンは推奨されており、GIGAスクール構想の第2期に向けて、これらの周辺環境の整備が一層重要視されています。 [15, 28, 32] ここでは、特におすすめの4つのアイテムをご紹介します。

1. キーボード:タイピングスキルと長文入力の必須アイテム

画面上のソフトウェアキーボードでの入力には限界があり、特にレポート作成やプログラミングなど、まとまった文章を入力する際には物理的なキーボードが不可欠です。 [28] 早い段階から正しいタイピングに慣れることは、将来にわたって役立つ重要なスキルとなります。

- 選び方のポイント:お子さんの手の大きさに合ったサイズを選びましょう。接続方法は、充電切れや接続不良の心配がない有線タイプがおすすめです。また、タイピング音が静かな静音タイプだと、家族がいるリビングでの学習にも集中できます。

2. スタイラスペン(タッチペン):手書き学習で思考力を伸ばす

スタイラスペンがあれば、タブレットの画面に紙のノートと同じように文字や図を書き込めます。算数の筆算や漢字練習、理科の観察スケッチなど、手書きで「書いて考える」学習スタイルをデジタル環境でも維持できるのが大きなメリットです。 [27] 2025年度からの本格的なデジタル教科書導入に向けて、その重要性はさらに高まっています。

- 選び方のポイント:まず、お使いのタブレットに対応しているかを確認しましょう(例:Chromebookの多くはUSI規格)。ペン先が細く、筆圧を感知できるタイプは、細かい文字も書きやすく学習用途に適しています。充電が不要なタイプなら、いざという時の電池切れの心配がありません。

3. ヘッドセット(マイク付きヘッドホン):集中力アップとオンライン授業に

オンライン授業や動画教材の視聴の際にヘッドホンを使うと、周りの音を遮断して学習に集中できます。 [27] また、マイク付きのヘッドセットであれば、オンライン授業で自分の意見を発表したり、外国語の発音練習を録音したりする際にもクリアな音声でやり取りができます。

- 選び方のポイント:子どもの聴力を守るため、最大音量が85デシベル程度に制限されている「音量制限機能」付きの製品を選びましょう。また、長時間の使用でも疲れにくい、軽量でサイズの調整ができるものがおすすめです。

4. タブレットスタンド:正しい姿勢を保ち、目の疲れを軽減

タブレットを机に直接置いて使うと、どうしても猫背になりがちで、目と画面の距離も近くなってしまいます。タブレットスタンドを使えば、画面を見やすい角度と高さに固定できるため、正しい姿勢を保ちやすく、首や肩への負担、目の疲れを軽減する効果が期待できます。 [18]

- 選び方のポイント:角度や高さを細かく調整できるものが便利です。また、タブレットをしっかり支えられる安定感のあるものを選びましょう。折りたたみ式なら、持ち運びにも便利です。

まとめ:親子で学び、成長する機会に

GIGAスクール構想によって配布されたタブレットは、子どもたちの学びの可能性を大きく広げる強力なツールです。 [33, 34]一方で、その効果を最大限に引き出し、インターネットの危険から子どもを守るためには、保護者のサポートが欠かせません。 [9, 16]

今回ご紹介した「安全設定」「家庭のルール作り」「学習のサポート」「周辺機器の活用」を実践することで、タブレット利用に関する多くの不安は解消できるはずです。大切なのは、一方的に制限したり、任せっきりにしたりするのではなく、保護者自身もお子さんと一緒にICTについて学び、対話を重ねていくことです。 [7]

タブレットをきっかけに、親子で情報モラルについて話し合ったり、一緒にプログラミングに挑戦したりすることは、これからのデジタル社会を生き抜く力を育む絶好の機会となるでしょう。この記事が、皆さまの家庭でのICT活用の第一歩となれば幸いです。