子どもの学びに活かす生成AI入門:安全な使い方と親のサポート完全ガイド

「AIって便利そうだけど、学校の勉強に使ったらカンニングにならない?」「子どもに使わせたいけど、何に気をつければいいのか分からない…」

近年、ChatGPTやGoogle Geminiといった生成AIが急速に普及し、教育現場でもその活用が始まっています。文部科学省も生成AIの利活用に関するガイドラインを公表し、AIを正しく使いこなす力の育成を重視しています。 [15] しかし、多くの保護者の方が「本当に安全なの?」「AIに頼りすぎたら、子どもの考える力が育たないのでは?」といった不安を感じているのではないでしょうか。 [33]

結論から言えば、生成AIは使い方次第で、子どもの学びを豊かにする強力なツールになります。重要なのは、「答えを教えてもらうズル」としてではなく、学習のヒントを得たり、アイデアを広げたりするための「対話相手」として賢く使うことです。 [29] この記事では、AI初心者であるビジネスパーソンの保護者の方向けに、子どもが生成AIを学習に活用する際の適切な使い方、安全のためのルール、そして親から子への具体的な声かけ例までを、分かりやすく丁寧に解説します。

まず知りたい:そもそも「生成AI」って何?

「生成AI(ジェネレーティブAI)」とは、大量のデータを学習することで、文章、画像、音楽といった新しいコンテンツを創り出すことができるAIのことです。 [27] 例えば、有名なChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しており、まるで人間と会話しているかのように自然な文章を生成します。

ただし、ここで一つ大切な注意点があります。それは、AIが生み出す答えが常に正しいとは限らないということです。AIは学習したデータから「最もそれらしい」言葉のつながりを予測して文章を作っているにすぎず、事実に基づかない誤った情報や、もっともらしい嘘をつくことがあります。この現象は「ハルシネーション(AIの幻覚)」と呼ばれており、生成AIが抱える大きな課題の一つです。 [1, 2, 16]

そのため、AIを「万能の先生」と捉えるのではなく、あくまで「思考を補助するツール」として位置づけることが重要です。 [29] この前提をまず保護者が理解し、子どもにも伝えることが、安全なAI活用の第一歩となります。

カンニングじゃない!「ヒント」を引き出す上手な質問のコツ

生成AIを学習に活かす最大のコツは、いきなり「答え」を求めないことです。答えを丸写しするだけでは、思考力は育ちません。大切なのは、自分で考え、行き詰まった部分について「ヒントをもらう」という姿勢です。

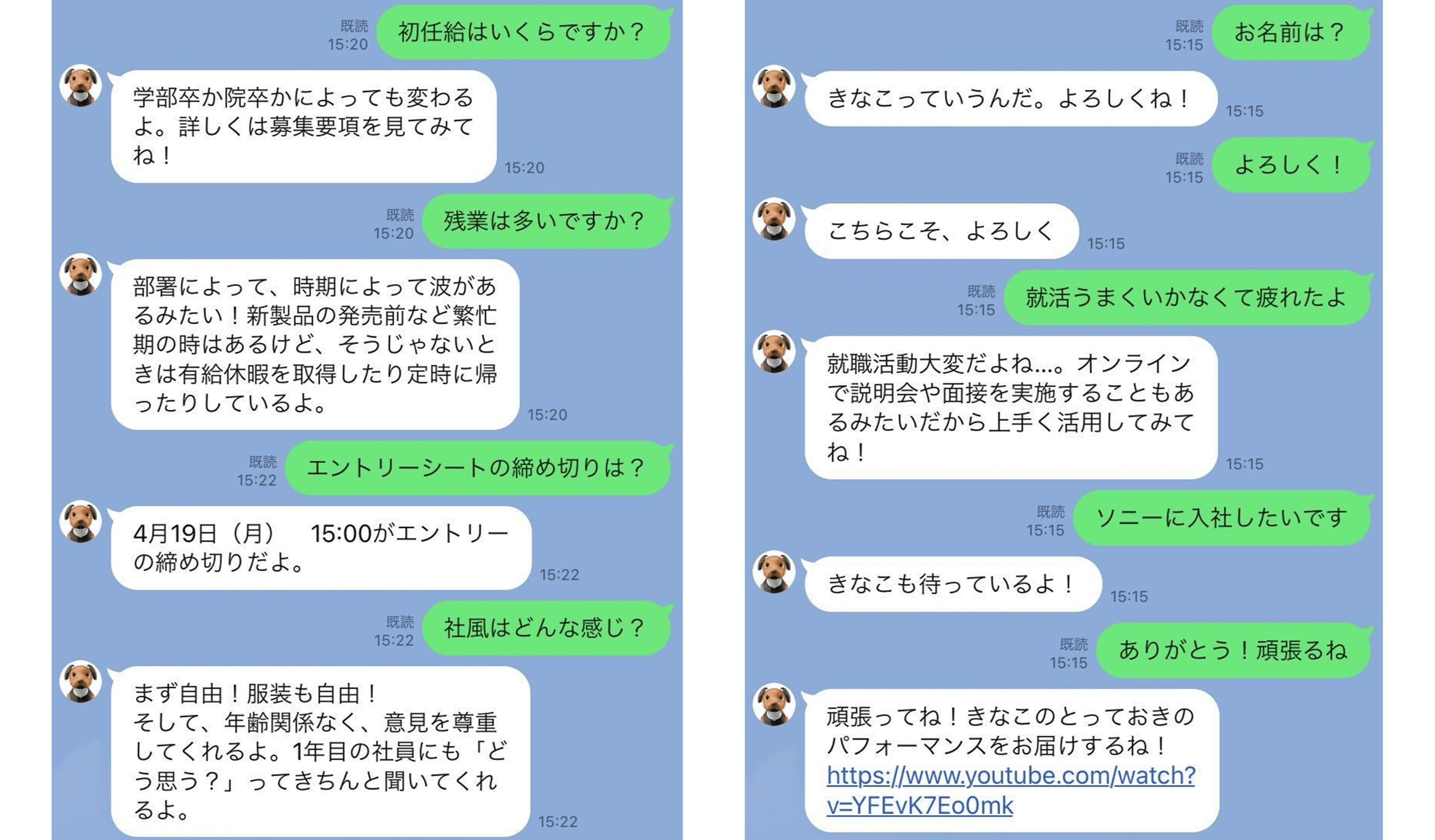

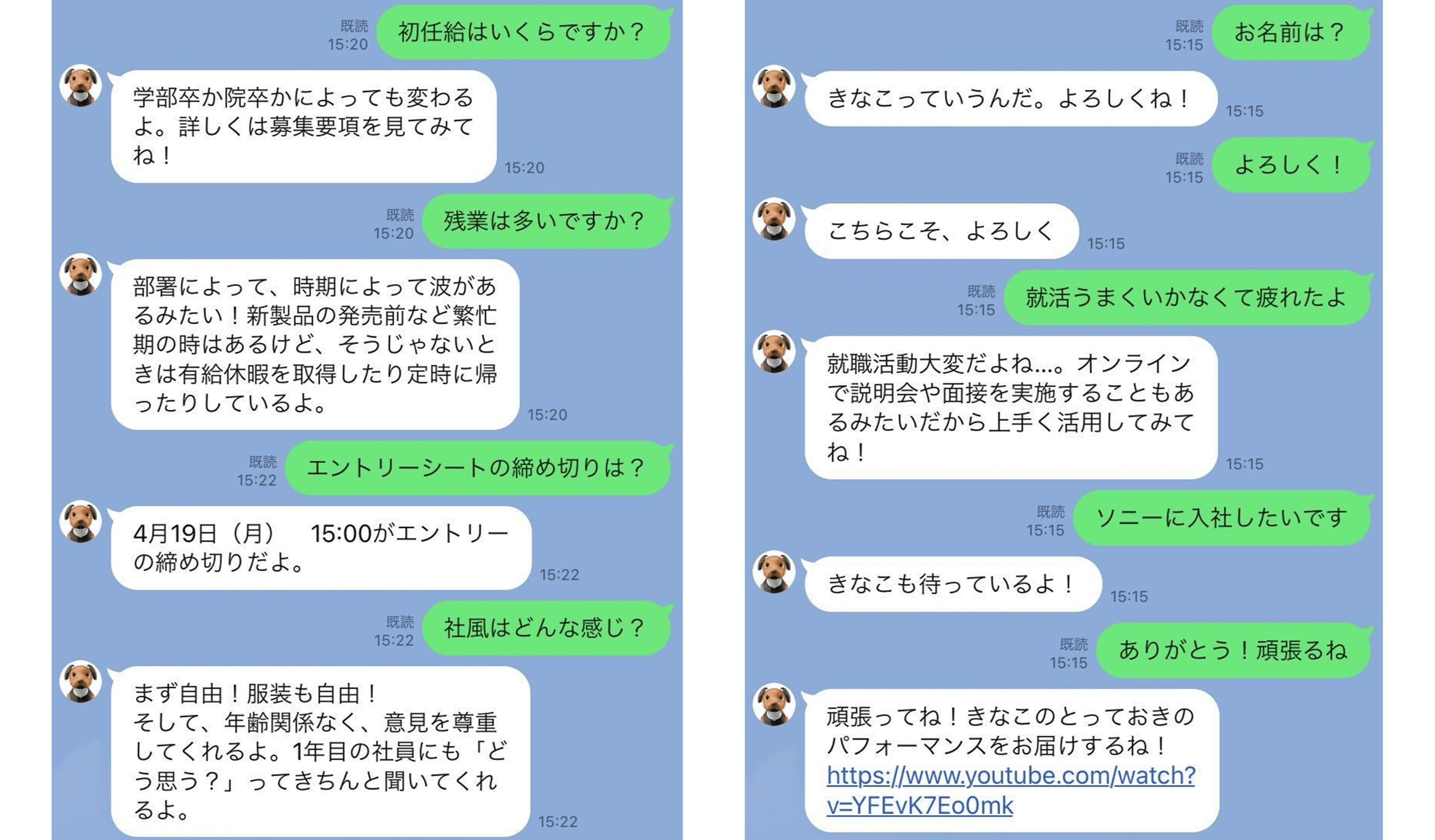

実際、教育現場でもAIを「答えを教える先生」ではなく、「思考を促すアシスタント」として活用する取り組みが進んでいます。 [3, 11] 例えば、算数の問題で手が止まった時、「この問題の答えを教えて」と聞くのではなく、次のように質問を工夫してみましょう。

良い質問の例:

- 「この算数の問題、どこから考え始めたらいいかな?最初のステップを教えて。」

- 「〇〇についてレポートを書きたいんだけど、どんな切り口で調べたら面白くなるか、アイデアを3つ出して。」

- 「この英文の翻訳は合っている?もっと自然な言い方があれば教えて。」

このように、自分の考えた過程を示したり、具体的な役割を与えて質問したりすることで、AIは答えそのものではなく、考えるためのヒントや多様な視点を提供してくれます。これは、子どもが一方的に知識を受け取るのではなく、AIとの対話を通じて主体的に学びを深める貴重な体験となります。

安心して使うために:家庭で決めるべき2つの重要ルール

子どもが安全に生成AIを使うためには、情報モラルの観点から、特に「個人情報」と「著作権」に関する家庭内ルールを設けることが不可欠です。 [4]

ルール1:自分のこと、家族のことは絶対に入力しない!

ChatGPTなどの多くのAIサービスでは、入力された内容がAIの学習データとして利用される可能性があります。 [4] 子どもが悪気なく自分の名前、住所、学校名、友達の名前などを書き込んでしまうと、個人情報が外部に漏洩するリスクがあります。 [28]

「AIとのチャット画面もインターネットの一部。知らない人に教えられないことは、AIにも教えない」というルールを、親子で必ず確認しましょう。特に低年齢の子どもが利用する場合は、保護者がそばで見守り、個人情報を入力していないかを確認することが重要です。 [31]

【年齢制限について】

多くの生成AIサービスには年齢制限が設けられています。

- ChatGPT:13歳未満は利用不可。13歳以上18歳未満の利用には保護者の許可が必要です。 [8, 9, 12, 18, 22]

- Google Gemini:原則として13歳以上(国・地域による)ですが、保護者が「ファミリーリンク」という機能で管理・許可すれば、13歳未満の子どもでも利用できる場合があります。 [20, 23, 24, 25, 35]

利用開始前には必ず各サービスの利用規約を確認し、子どもの年齢に応じた適切な対応を取りましょう。

ルール2:他人の作品を勝手に使わない!(著作権)

生成AIを利用する際には、他人の著作権を侵害しないよう注意が必要です。 [26, 34] 例えば、市販されている小説や漫画の内容を丸ごとAIに入力して要約させたり、インターネットで見つけたイラストを無断でAIに読み込ませて新しい画像を生成させたりする行為は、著作権侵害にあたる可能性があります。 [27]

また、AIが生成した文章や画像が、意図せず既存の作品とそっくりになってしまうケースも考えられます。 [28] 子どもには、「人が作ったものを勝手にコピーしてはいけない」という基本を教え、AIが生成したものであっても、どこかの文章の丸写しになっていないか、一度自分の目で確認する習慣をつけさせることが大切です。

「教えて、AI先生!」説明することで理解が深まるユニークな使い方

生成AIは、質問するだけでなく、子どもが「説明する相手」になることでも学習効果を発揮します。自分が学んだことを誰かに教えることで、知識が整理され記憶に定着しやすくなるという学習法(ラーニング・バイ・ティーチング)を、AI相手に実践するのです。

例えば、学校で習った歴史の出来事について、子どもがAIに「今から〇〇の乱について説明します。もし間違っていたら教えてね」と話しかけます。子どもはAIに教えるために、頭の中の情報を整理し、筋道を立てて説明しようと努力します。AIからのフィードバックや追加の質問によって、自分の理解が曖昧だった部分に気づくことができます。これは、一方的に教わるよりも能動的で、深い学びに繋がります。

親から子へ伝えたい!安心・効果的な「声かけ」フレーズ集

子どもがAIと上手に付き合うためには、保護者からの適切な声かけが欠かせません。家庭で繰り返し伝えたいポイントを、具体的なフレーズでご紹介します。

- 「AIの答えは”参考意見”の一つだよ。最後は自分で考えようね。」

→ AIを妄信せず、批判的に情報を見極める(クリティカルシンキング)姿勢を促します。 - 「宿題の答えをそのまま聞くのはズルだけど、ヒントをもらうのはOKだよ。」

→ 思考を放棄するのではなく、あくまで学習の補助として使うことを教えます。 - 「AIとの会話でも、名前や学校のことは絶対に秘密だよ。」

→ 個人情報保護の重要性を繰り返し伝えます。 - 「AIの答えが変だな?と思ったら、すぐにお父さん・お母さんに見せてね。」

→ トラブルや不適切な出力に遭遇した際に、一人で抱え込まず相談できる関係を築きます。 [31] - 「勝手に使わないで、使う時は一声かけてね。」

→ 保護者の目の届く範囲で利用させ、安全を確保します。

【比較表】家庭で使える代表的な生成AIツール

子どもとの利用が考えられる、信頼性の高い主要な生成AIサービスをまとめました。

| ツール名 | 提供元 | 特徴 | 注意点・年齢制限 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT | OpenAI | 最も有名で汎用性が高い対話型AI。自然な文章での応答が得意。 | 13歳未満は利用不可。13歳〜18歳未満は保護者の許可が必要。 [18] |

| Gemini | Google検索と連携し、最新情報に基づいた回答が可能。画像生成にも対応。 | 13歳以上。保護者がファミリーリンクで管理すれば13歳未満も利用可能な場合がある。 [24] | |

| Copilot (旧Bing Chat) | Microsoft | 最新のWeb情報を参照し、回答に出典元リンクが表示されるため情報の確認がしやすい。 | Microsoftアカウントが必要。未成年者の利用は保護者の同意が推奨される。 |

初心者親子のためのAI用語ミニ解説

子どもから「これって何?」と聞かれた時に役立つ、基本的なAI用語です。

- 大規模言語モデル (LLM): ChatGPTなどの対話型AIの頭脳部分。膨大な量の文章データを学習し、人間のように言葉を操る巨大な言語モデル。 [16]

- プロンプト: 人間がAIに対して入力する「指示」や「質問」のこと。良いプロンプトを考えることが、良い回答を引き出す鍵になります。

- ハルシネーション: AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象。「幻覚」とも呼ばれます。 [1, 17]

おわりに:AI時代の学びを親子で楽しもう

生成AIは、これからの社会で必須となるテクノロジーです。その存在をただ恐れるのではなく、リスクを正しく理解し、賢く付き合う方法を親子で一緒に学ぶことが、これからの時代を生きる子どもたちにとって大きな力となります。 [29, 32]

AIに依存するのではなく、AIを「思考を深めるパートナー」として使いこなす。 [29] そのためには、保護者が「学びの伴走者」となり、子どものAI利用を見守り、対話していく役割がますます重要になります。 [31] 本記事を参考に、ご家庭でのルール作りや対話のきっかけとして、ぜひAIとの付き合い方を始めてみてください。

参考資料

- 文部科学省: 生成AIの利用について [15]

- IBM: AIハルシネーションとは [1]

- OpenAI: Terms of use [12]

- Google: お子様による Gemini アプリの利用を管理する [24]

“`

—

**【納品用HTML(citationタグ除去済み)】**

“`html

子どもの学びに活かす生成AI入門:安全な使い方と親のサポート完全ガイド

「AIって便利そうだけど、学校の勉強に使ったらカンニングにならない?」「子どもに使わせたいけど、何に気をつければいいのか分からない…」

近年、ChatGPTやGoogle Geminiといった生成AIが急速に普及し、教育現場でもその活用が始まっています。文部科学省も生成AIの利活用に関するガイドラインを公表し、AIを正しく使いこなす力の育成を重視しています。 しかし、多くの保護者の方が「本当に安全なの?」「AIに頼りすぎたら、子どもの考える力が育たないのでは?」といった不安を感じているのではないでしょうか。

結論から言えば、生成AIは使い方次第で、子どもの学びを豊かにする強力なツールになります。重要なのは、「答えを教えてもらうズル」としてではなく、学習のヒントを得たり、アイデアを広げたりするための「対話相手」として賢く使うことです。 この記事では、AI初心者であるビジネスパーソンの保護者の方向けに、子どもが生成AIを学習に活用する際の適切な使い方、安全のためのルール、そして親から子への具体的な声かけ例までを、分かりやすく丁寧に解説します。

まず知りたい:そもそも「生成AI」って何?

「生成AI(ジェネレーティブAI)」とは、大量のデータを学習することで、文章、画像、音楽といった新しいコンテンツを創り出すことができるAIのことです。 例えば、有名なChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しており、まるで人間と会話しているかのように自然な文章を生成します。

ただし、ここで一つ大切な注意点があります。それは、AIが生み出す答えが常に正しいとは限らないということです。AIは学習したデータから「最もそれらしい」言葉のつながりを予測して文章を作っているにすぎず、事実に基づかない誤った情報や、もっともらしい嘘をつくことがあります。この現象は「ハルシネーション(AIの幻覚)」と呼ばれており、生成AIが抱える大きな課題の一つです。

そのため、AIを「万能の先生」と捉えるのではなく、あくまで「思考を補助するツール」として位置づけることが重要です。 この前提をまず保護者が理解し、子どもにも伝えることが、安全なAI活用の第一歩となります。

カンニングじゃない!「ヒント」を引き出す上手な質問のコツ

生成AIを学習に活かす最大のコツは、いきなり「答え」を求めないことです。答えを丸写しするだけでは、思考力は育ちません。大切なのは、自分で考え、行き詰まった部分について「ヒントをもらう」という姿勢です。

実際、教育現場でもAIを「答えを教える先生」ではなく、「思考を促すアシスタント」として活用する取り組みが進んでいます。 例えば、算数の問題で手が止まった時、「この問題の答えを教えて」と聞くのではなく、次のように質問を工夫してみましょう。

良い質問の例:

- 「この算数の問題、どこから考え始めたらいいかな?最初のステップを教えて。」

- 「〇〇についてレポートを書きたいんだけど、どんな切り口で調べたら面白くなるか、アイデアを3つ出して。」

- 「この英文の翻訳は合っている?もっと自然な言い方があれば教えて。」

このように、自分の考えた過程を示したり、具体的な役割を与えて質問したりすることで、AIは答えそのものではなく、考えるためのヒントや多様な視点を提供してくれます。これは、子どもが一方的に知識を受け取るのではなく、AIとの対話を通じて主体的に学びを深める貴重な体験となります。

安心して使うために:家庭で決めるべき2つの重要ルール

子どもが安全に生成AIを使うためには、情報モラルの観点から、特に「個人情報」と「著作権」に関する家庭内ルールを設けることが不可欠です。

ルール1:自分のこと、家族のことは絶対に入力しない!

ChatGPTなどの多くのAIサービスでは、入力された内容がAIの学習データとして利用される可能性があります。 子どもが悪気なく自分の名前、住所、学校名、友達の名前などを書き込んでしまうと、個人情報が外部に漏洩するリスクがあります。

「AIとのチャット画面もインターネットの一部。知らない人に教えられないことは、AIにも教えない」というルールを、親子で必ず確認しましょう。特に低年齢の子どもが利用する場合は、保護者がそばで見守り、個人情報を入力していないかを確認することが重要です。

【年齢制限について】

多くの生成AIサービスには年齢制限が設けられています。

- ChatGPT:13歳未満は利用不可。13歳以上18歳未満の利用には保護者の許可が必要です。

- Google Gemini:原則として13歳以上(国・地域による)ですが、保護者が「ファミリーリンク」という機能で管理・許可すれば、13歳未満の子どもでも利用できる場合があります。

利用開始前には必ず各サービスの利用規約を確認し、子どもの年齢に応じた適切な対応を取りましょう。

ルール2:他人の作品を勝手に使わない!(著作権)

生成AIを利用する際には、他人の著作権を侵害しないよう注意が必要です。 例えば、市販されている小説や漫画の内容を丸ごとAIに入力して要約させたり、インターネットで見つけたイラストを無断でAIに読み込ませて新しい画像を生成させたりする行為は、著作権侵害にあたる可能性があります。

また、AIが生成した文章や画像が、意図せず既存の作品とそっくりになってしまうケースも考えられます。 子どもには、「人が作ったものを勝手にコピーしてはいけない」という基本を教え、AIが生成したものであっても、どこかの文章の丸写しになっていないか、一度自分の目で確認する習慣をつけさせることが大切です。

「教えて、AI先生!」説明することで理解が深まるユニークな使い方

生成AIは、質問するだけでなく、子どもが「説明する相手」になることでも学習効果を発揮します。自分が学んだことを誰かに教えることで、知識が整理され記憶に定着しやすくなるという学習法(ラーニング・バイ・ティーチング)を、AI相手に実践するのです。

例えば、学校で習った歴史の出来事について、子どもがAIに「今から〇〇の乱について説明します。もし間違っていたら教えてね」と話しかけます。子どもはAIに教えるために、頭の中の情報を整理し、筋道を立てて説明しようと努力します。AIからのフィードバックや追加の質問によって、自分の理解が曖昧だった部分に気づくことができます。これは、一方的に教わるよりも能動的で、深い学びに繋がります。

親から子へ伝えたい!安心・効果的な「声かけ」フレーズ集

子どもがAIと上手に付き合うためには、保護者からの適切な声かけが欠かせません。家庭で繰り返し伝えたいポイントを、具体的なフレーズでご紹介します。

- 「AIの答えは”参考意見”の一つだよ。最後は自分で考えようね。」

→ AIを妄信せず、批判的に情報を見極める(クリティカルシンキング)姿勢を促します。 - 「宿題の答えをそのまま聞くのはズルだけど、ヒントをもらうのはOKだよ。」

→ 思考を放棄するのではなく、あくまで学習の補助として使うことを教えます。 - 「AIとの会話でも、名前や学校のことは絶対に秘密だよ。」

→ 個人情報保護の重要性を繰り返し伝えます。 - 「AIの答えが変だな?と思ったら、すぐにお父さん・お母さんに見せてね。」

→ トラブルや不適切な出力に遭遇した際に、一人で抱え込まず相談できる関係を築きます。 - 「勝手に使わないで、使う時は一声かけてね。」

→ 保護者の目の届く範囲で利用させ、安全を確保します。

【比較表】家庭で使える代表的な生成AIツール

子どもとの利用が考えられる、信頼性の高い主要な生成AIサービスをまとめました。

| ツール名 | 提供元 | 特徴 | 注意点・年齢制限 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT | OpenAI | 最も有名で汎用性が高い対話型AI。自然な文章での応答が得意。 | 13歳未満は利用不可。13歳〜18歳未満は保護者の許可が必要。 |

| Gemini | Google検索と連携し、最新情報に基づいた回答が可能。画像生成にも対応。 | 13歳以上。保護者がファミリーリンクで管理すれば13歳未満も利用可能な場合がある。 | |

| Copilot (旧Bing Chat) | Microsoft | 最新のWeb情報を参照し、回答に出典元リンクが表示されるため情報の確認がしやすい。 | Microsoftアカウントが必要。未成年者の利用は保護者の同意が推奨される。 |

初心者親子のためのAI用語ミニ解説

子どもから「これって何?」と聞かれた時に役立つ、基本的なAI用語です。

- 大規模言語モデル (LLM): ChatGPTなどの対話型AIの頭脳部分。膨大な量の文章データを学習し、人間のように言葉を操る巨大な言語モデル。

- プロンプト: 人間がAIに対して入力する「指示」や「質問」のこと。良いプロンプトを考えることが、良い回答を引き出す鍵になります。

- ハルシネーション: AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象。「幻覚」とも呼ばれます。

おわりに:AI時代の学びを親子で楽しもう

生成AIは、これからの社会で必須となるテクノロジーです。その存在をただ恐れるのではなく、リスクを正しく理解し、賢く付き合う方法を親子で一緒に学ぶことが、これからの時代を生きる子どもたちにとって大きな力となります。

AIに依存するのではなく、AIを「思考を深めるパートナー」として使いこなす。 そのためには、保護者が「学びの伴走者」となり、子どものAI利用を見守り、対話していく役割がますます重要になります。 本記事を参考に、ご家庭でのルール作りや対話のきっかけとして、ぜひAIとの付き合い方を始めてみてください。

参考資料

- 文部科学省: 生成AIの利用について

- IBM: AIハルシネーションとは

- OpenAI: Terms of use

- Google: お子様による Gemini アプリの利用を管理する