【初心者向け】Googleスプレッドシートで始めるデータの見える化入門!

ビジネスシーンや学習の場で「データ活用」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?集めたデータをグラフなどで視覚的に表現し、誰にとっても分かりやすくすることを「データの見える化(可視化)」と呼びます。一見難しそうに聞こえますが、実はGoogleアカウントさえあれば無料で使える「Googleスpreッドシート」を使えば、初心者でも手軽にデータ分析の世界に足を踏み入れることができます。

この記事では、ビジネスパーソンから小中学生まで、データ分析の経験がない方でも安心して取り組めるよう、Googleスpreッドシートを使ったデータの整形・集計、そしてグラフを作成する基本的な方法を丁寧に解説します。さらに、「平均」「中央値」「外れ値」といった、知っておくと便利な統計の超基礎知識も、専門用語を極力使わずにやさしく紹介します。日常生活からデータを集めるコツや、初心者でも簡単に作れるグラフの具体例を通じて、データ活用の第一歩をサポートします。記事の最後には、夏休みの自由研究などにも応用できるテーマ例を10個紹介しますので、ぜひ親子でもチャレンジしてみてください。

Googleスpreッドシートでの表作成とグラフ化の基本

まずは、データを「見える化」するための第一歩、Googleスpreッドシートを使ってデータを表(テーブル)に整理し、それをグラフにする基本手順を見ていきましょう。Excelをあまり使ったことがない方でも心配は不要です。Googleスpreッドシートは、インターネットに接続されたパソコンやタブレットがあれば、ソフトウェアをインストールすることなくブラウザ上で無料で利用できる表計算ツールです。 [15] 自動保存機能や、複数人で同時に同じシートを編集できる共有機能も大きな魅力です。 [15]

データ入力と表の整形の基本

Googleスpreッドシートを開くと、方眼紙のようなマス目(セル)が広がっています。ここに行と列を意識しながらデータを入力し、表を作成します。基本は、1行目に項目名(ヘッダー)を、2行目以降に具体的なデータを入力していく形です。例えば、「日付」「歩数」「天気」といった項目を作り、日々の記録を付けていくイメージです。

データ入力が終わったら、表を見やすく整形しましょう。見やすい表は、それだけで情報の伝わりやすさが格段に向上します。

- セルの書式設定: ツールバーにあるボタンから、文字のフォント(書体)やサイズ、太字、文字色、セルの背景色などを簡単に変更できます。見出しの行を太字にして背景色をつけるだけで、どこが項目名かが一目でわかるようになります。

- 表示形式の統一: 数値を扱う場合は、「表示形式」メニューから桁区切りのカンマを入れたり、通貨(円マーク)を付けたり、日付の形式を「2025/09/08」のように統一したりできます。これにより、データの種類が分かりやすくなり、見間違いを防げます。

- 行や列の調整: 列の幅が狭くて文字が隠れてしまったり、逆の広すぎて間延びしてしまったりする場合は、列の境界線をドラッグして幅を調整しましょう。また、複数のセルを結合して中央にタイトルを配置するなど、レイアウトを整えることも可能です。

これらの整形作業は、グラフを作る前の下準備として非常に重要です。整理された表は、後のグラフ作成もスムーズにしてくれます。

グラフを作成する方法

表のデータが準備できたら、いよいよグラフの作成です。Googleスpreッドシートでは、驚くほど簡単な操作でグラフを作ることができます。 [16]

- データ範囲の選択: グラフにしたいデータの範囲を、ヘッダー(項目名)も含めてマウスでドラッグして選択します。 [2]

- グラフの挿入: メニューバーから「挿入」をクリックし、ドロップダウンメニューから「グラフ」を選択します。 [2, 16]

- グラフの自動生成と編集: これだけの操作で、Googleスpreッドシートが選択されたデータに適したグラフを自動で判断して作成・表示してくれます。 [12] 多くの場合、最初は棒グラフが作られます。 [16]

グラフが作成されると、画面右側に「グラフエディタ」という設定パネルが表示されます。ここからグラフの種類を折れ線グラフや円グラフに変更したり、グラフのタイトルを編集したり、各項目の色を変えたりといったカスタマイズが可能です。 [7, 19] 初心者のうちは自動生成されたグラフを少し編集するだけでも、十分に分かりやすい資料が作れます。

平均・中央値・外れ値…超基礎の統計知識

データをただグラフにするだけでなく、そのデータが持つ意味をもう少し深く理解するために、いくつか基本的な統計用語を知っておくと非常に便利です。ここでは「平均値」「中央値」「最頻値」、そして注意すべき「外れ値」について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

| 指標 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| 平均値 | データの値をすべて足して、データの個数で割った値。「平均点」などでおなじみ。 [27, 28] | データ全体の大きさを把握するのに便利。ただし、極端に大きい・小さい値(外れ値)があると、その値に大きく影響されてしまう。 [24, 27] |

| 中央値 | データを小さい順(または大きい順)に並べたとき、ちょうど真ん中にくる値。 [29] | 外れ値の影響を受けにくいため、より「実感に近い真ん中」を示すのに適している場合がある。 [6, 25] |

| 最頻値 | データの中で、最も頻繁(ひんぱん)に出現する値。 | アンケートの人気調査など、最も多かった回答を知りたいときに役立つ。 |

| 外れ値 | 他の多くの値から、極端にかけ離れた値。 | 入力ミスの場合もあれば、何か特別な原因がある場合も。平均値を歪ませる原因になる。 [5] |

例えば、あるチーム5人の月収が「30万円、32万円、35万円、40万円、200万円」だったとします。この場合、平均値は約67万円になりますが、ほとんどの人はそれよりずっと低い給与です。これは200万円という「外れ値」に平均値が引っ張られているためです。 [1, 24] 一方、データを順に並べた真ん中の値である中央値は35万円となり、こちらの方がチームの実態に近いと言えるかもしれません。 [5, 25] このように、場面に応じて適切な指標を使い分けることで、データを正しく読み解くことができます。 [30]

日常生活からデータを集めるコツ

「見える化」するデータは、どこから見つけてくればよいのでしょうか?実は、私たちの身の回りにはデータ収集のヒントがたくさん隠されています。大切なのは「これを数字で記録してみたらどうなるだろう?」という好奇心です。ここでは、簡単に始められるデータ収集の例を3つ紹介します。

- 歩数の記録: スマートフォンの歩数計アプリやスマートウォッチを使えば、毎日の歩数を自動で記録できます。特別なことをしなくてもデータが集まるので、初心者には特におすすめです。平日と休日、あるいは天気によって歩数がどう変わるか記録してみましょう。 [32]

- 給食のメニュー: 学校の献立表はデータの宝庫です。1ヶ月分の主菜を「肉」「魚」「その他」に分類して数えたり、デザートの種類を記録したりしてみましょう。棒グラフにすれば、栄養のバランスやメニューの傾向が一目で分かります。

- 天気の記録: 天気予報サイトやアプリで、毎日の最高気温・最低気温、天気を記録します。これを1ヶ月続けるだけで、気温の変化を示す立派な折れ線グラフが作れます。気象庁のウェブサイトでは過去のデータも公開されているので、去年の同じ月と比較してみるのも面白いでしょう。

この他にも、「毎日の勉強時間」「家族が1日に飲む水の量」「家の周りで見かける猫の数」など、テーマは無限にあります。 [32] まずは1〜2週間、簡単な記録を続けることから始めてみましょう。

初心者でもかんたん!グラフ化の例

データが集まったら、目的に合わせて最適なグラフを選んで「見える化」しましょう。Googleスpreッドシートでは様々な種類のグラフが作れますが [18]、まずは代表的な3つのグラフを使いこなせれば十分です。 [9, 10]

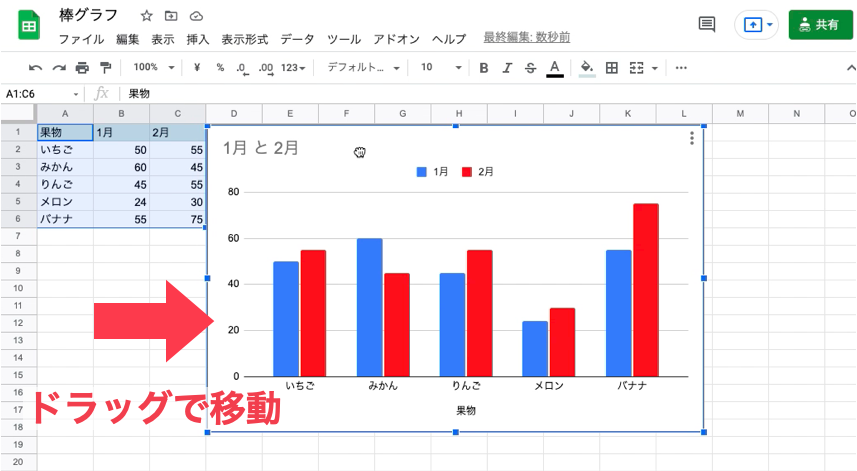

棒グラフ:量を比較する

棒の長さでデータの大小を比較する、最も基本的なグラフです。 [3] カテゴリごとの数値を比べるときに適しています。 [9] 例:「好きな果物アンケートの結果」「曜日ごとのゴミの量」「教科別のテストの点数」など、項目別に何かを比較したい場合に最適です。

折れ線グラフ:時間的な変化を見る

点を線で結び、時間とともに数値がどう変化したか(推移)を表すのに適したグラフです。 [9, 14] 例:「1週間の気温の変化」「毎月の体重の推移」「植物の成長記録」など、連続したデータの移り変わりを捉えたい場合に使います。

円グラフ:全体の割合を示す

円全体を100%として、各項目がどれくらいの割合を占めているかを示すグラフです。 [9] 例:「1日の時間の使い方(睡眠、勉強、遊びなど)」「アンケートでの賛成・反対の比率」「お小遣いの使い道の内訳」など、全体に対する構成比を見たいときに便利です。

どのグラフを使えば良いか迷ったら、「何を伝えたいか」を考えてみましょう。「量を比べたいなら棒グラフ」「変化を見たいなら折れ線グラフ」「割合を示したいなら円グラフ」と覚えておくと便利です。 [26]

小中学生にもおすすめ!自由研究テーマ例10選

ここで紹介したデータ収集と「見える化」のテクニックは、小中学生の夏休みの自由研究にもぴったりです。身近なテーマでデータを取り、グラフにまとめることで、説得力のあるオリジナルな研究になります。 [33, 34] ここでは、すぐに取り組めるテーマの例を10個紹介します。

- 毎日の歩数を比較しよう: 平日と休日、自分と家族の歩数を記録し、棒グラフで比較。誰が一番アクティブかな? [38]

- 天気と気温の観察日記: 1ヶ月間の天気と気温を記録。気温の変化は折れ線グラフ、晴れ・雨・曇りの日数の割合は円グラフで表現。

- 給食の献立を大分析: 1ヶ月の献立を分類・集計し、棒グラフで比較。「肉と魚、どちらが多い?」「人気のデザートランキング」など切り口は自由。 [36]

- 家族の水分摂取量をチェック: 家族が1日に飲む水分量を計測。棒グラフで個人差を比較し、家族全体の平均値も計算してみよう。 [32]

- 植物の成長を記録しよう: 朝顔やミニトマトなど、植物の高さを毎日測り、折れ線グラフにする。日当たりの良い場所と悪い場所で成長に差は出るか? [31]

- 身近な生き物をカウント: 家の周りで見かけるアリ、チョウ、鳥などの数を時間帯や日ごとに記録。棒グラフで数の変化を見てみよう。 [32]

- 通学路の交通量調査: 時間帯を決めて、通学路を通る人や車の数を数える。 [38] 時間帯による変化を棒グラフや折れ線グラフで分析してみよう。

- わたしの時間配分: 1週間の「勉強」「ゲーム」「睡眠」などの時間を記録し、円グラフで1日の使い方を可視化。理想の生活と比べてみよう。

- クラスでミニアンケート: 「好きな給食」「将来の夢」など、友達にアンケートを実施。結果を棒グラフにまとめ、人気の傾向を分析しよう。 [26]

- 家庭のゴミ調査 (SDGs): 1週間の家庭ゴミを「燃えるゴミ」「プラスチック」「紙」などに分別して重さを記録。棒グラフや円グラフでゴミの内訳を見える化し、減らす工夫を考える。 [40]

まとめ

「データの見える化」は、専門家だけのものではありません。Googleスプレッドシートのような無料で高機能なツールを使えば、誰でも簡単に、日常の中にある数字や出来事を分かりやすいグラフにすることができます。 [20] データを集めて表を作り、ボタン一つでグラフにするという体験は、数字への苦手意識をなくし、論理的に物事を考える良いトレーニングになります。

この記事で紹介した基本的な操作方法や統計の知識、そしてデータ収集のアイデアを参考に、ぜひあなたの身の回りにある「何か」を数えて、記録し、グラフにしてみてください。ビジネスパーソンにとっては説得力のある資料作りに、お子さんにとっては探求心を育む素晴らしい学習に繋がるはずです。データ活用の第一歩は、小さな好奇心から始まります。まずは楽しみながら、データの面白さに触れてみましょう。