親子で挑戦!アンプラグドプログラミング入門ガイド【2025年最新版】

「プログラミング教育って、パソコンがないと始められないのでは?」「うちの子にはまだ早いかも…」そんな風に思っていませんか?実は、パソコンやタブレットを一切使わずに、遊びながらプログラミングの考え方を学べる「アンプラグド・プログラミング」という方法があります。この記事では、専門用語をできるだけ使わずに、親子で楽しく取り組めるアンプラグド・プログラミングの世界を、具体的な遊び方からつまずきやすいポイントの解決策まで、詳しくご紹介します。

アンプラグド・プログラミングとは? なぜ今、注目されているの?

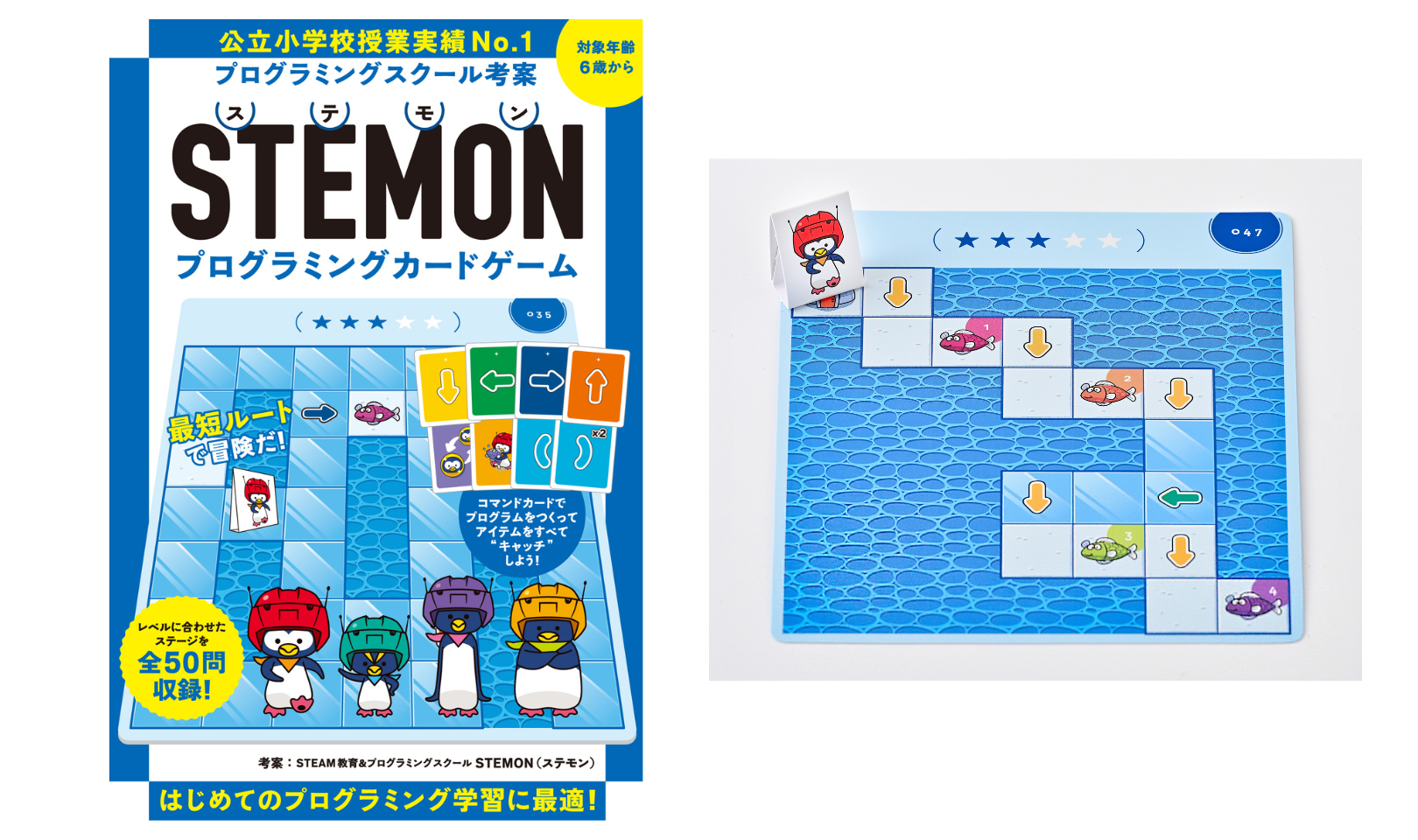

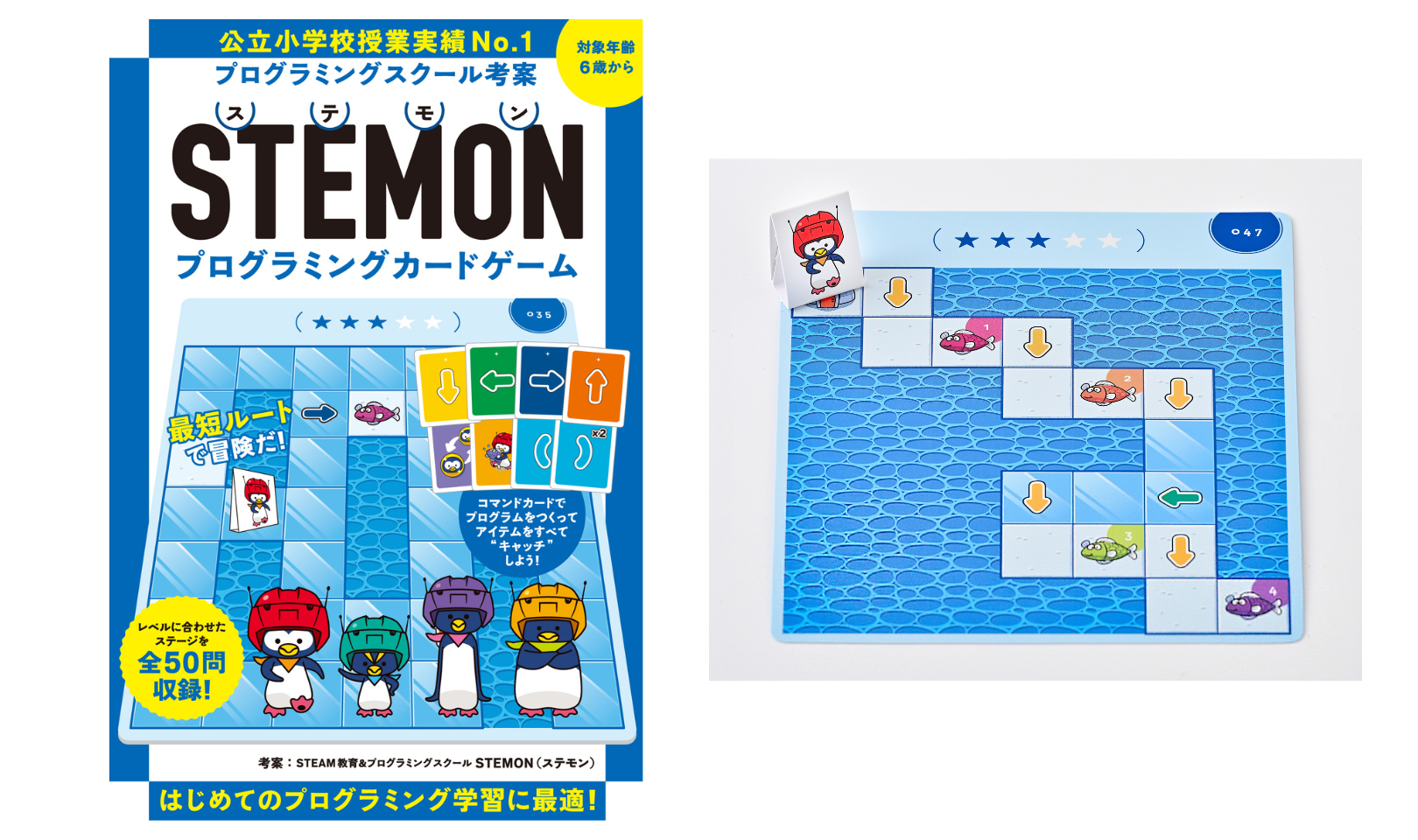

アンプラグド・プログラミングとは、その名の通り「Unplugged(プラグを抜いた)」状態で、つまりパソコンやタブレットなどの電子機器を使わずに行うプログラミング学習のことです。 [3] カードゲームやボードゲーム、体を使った遊びなどを通じて、プログラミングに不可欠な「論理的思考力」を養うことを目的としています。 [3]

小学校で必修化!「プログラミング的思考」を育む

2020年度から日本の小学校でプログラミング教育が必修化されました。 [4, 7] といっても、プロのプログラマーのように難しいコードを書くわけではありません。授業の主な目的は、「プログラミング的思考」を身につけることです。 [4]

プログラミング的思考とは、簡単に言うと「目的を達成するために、物事を順序立てて考え、効率的な方法を見つけ出す力」のことです。 [5, 8] この力は、プログラミングだけでなく、勉強や日常生活、将来の仕事など、あらゆる場面で役立つ重要なスキルです。 [8] アンプラグド・プログラミングは、この「考える力」の土台を、遊びを通じて楽しく育むのに最適な方法なのです。 [4]

アンプラグド・プログラミングの3つの大きなメリット

- メリット1:機材が不要ですぐに始められる

パソコンやタブレットを持っていなくても、紙とペン、カードなど身近なものですぐに始められます。 [12] 「高価な機材を揃えるのは大変…」というご家庭でも安心です。 - メリット2:親子で一緒に楽しめる

プログラミング未経験の保護者の方でも、子どもと一緒にゲーム感覚で楽しめます。 [2] 画面を見続けるわけではないので、視力への影響やゲーム依存の心配も少ないのが嬉しいポイントです。 - メリット3:低年齢からでも取り組みやすい

直感的に理解できるカードゲームや体を使った活動が中心なので、パソコン操作が難しい小さな子どもでも無理なく参加できます。 [12] プログラミングへの苦手意識を持つ前に、「楽しい!」という気持ちを育むことができます。

15分でできる!親子で楽しむアンプラグド・プログラミングゲーム集

「何から始めたらいいかわからない」という方のために、ご家庭で15分程度で気軽にできるアンプラグド・プログラミングのゲームを4つ、プログラミングの基本的な考え方と合わせてご紹介します。

1. 【順次処理】を学ぶ:ロボット探検ゲーム

「順次処理」とは、「手順通りに一つずつ実行する」というプログラミングの基本中の基本です。この考え方を、ロボットを動かすゲームで学びましょう。

- 準備するもの:紙、ペン、矢印カード(「前に1マス進む」「右を向く」「左を向く」などを書いたカード)

- 遊び方:

- 紙にスタートとゴール、障害物を描いた簡単なマップを作ります。

- 子どもが「司令官」、親が「ロボット」役になります。

- 司令官は、ロボットをゴールに導くために、矢印カードを順番に並べます。

- ロボットは、カードに書かれた命令を順番通りに実行します。

- 無事にゴールできたら成功です!

- ポイント:「まっすぐ行って」のような曖昧な言葉ではなく、「前に1マス進む」というように、誰が聞いても同じように動ける具体的な指示を出す練習になります。

2. 【条件分岐】を学ぶ:もしも宝探しゲーム

「条件分岐」とは、「もし〇〇だったらA、そうでなければB」というように、状況によって動きを変えることです。信号機が赤なら止まる、青なら進む、というのも条件分岐の一例です。

- 準備するもの:色付きのマスがあるマップ(折り紙などで作る)、命令カード(「もし赤いマスなら右に進む」「もし青いマスならまっすぐ進む」など)

- 遊び方:

- マップの上にコマを置き、宝物(ゴール)の場所を決めます。

- 子どもは、コマがいるマスの色を見て、どの命令カードを使えばいいか判断します。

- 状況に応じた正しい命令を選び、コマを宝物まで導きます。

- ポイント:「もし~なら」という考え方を体験することで、状況判断力や問題解決能力が養われます。

3. 【ループ(繰り返し)】を学ぶ:ダンス・プログラミング

「ループ」とは、同じ動きを何度も繰り返すことです。「前に3歩進む」は、「前に1歩進む」を3回ループさせている、と考えることができます。

- 準備するもの:動きのカード(「ジャンプする」「手を叩く」「回る」など)、繰り返しカード(「〇回繰り返す」)

- 遊び方:

- 子どもに好きな動きのカードを選んでもらい、オリジナルのダンスの振り付けを考えてもらいます。

- 例えば、「ジャンプする」→「手を叩く」→「ジャンプする」→「手を叩く」という振り付けを考えたとします。

- ここで繰り返しカードを使い、「(ジャンプする→手を叩く)を2回繰り返す」というように、命令を短くまとめられることを教えます。

- ポイント:どうすれば命令をより効率的に、短くできるかを考えることで、物事を構造的に捉える力が身につきます。

4. 【デバッグ】を学ぶ:まちがい探し指令書

プログラムが思った通りに動かないとき、その原因(バグ)を見つけて修正することを「デバッグ」と言います。失敗から学ぶ、とても大切なプロセスです。

- 準備するもの:わざと間違った指示が混ざっている指令書(ロボット探検ゲームの矢印カードなど)

- 遊び方:

- 親がわざと間違った指令書(ゴールできないようなカードの並び)を作ります。

- 子どもは指令書の通りにロボット(親やコマ)を動かしてみます。当然、うまくいきません。

- 「あれ?おかしいな。どこが間違っているんだろう?」と、親子で一緒に指令書を見直し、間違っている部分(バグ)を探します。

- 正しい指令に直して、もう一度挑戦します。

- ポイント:失敗は悪いことではなく、原因を考えて改善すれば成功に繋がるという体験ができます。粘り強く問題に取り組む姿勢が育まれます。

子どもがつまずきやすいポイントと親のサポート術

楽しく学べるアンプラグド・プログラミングですが、子どもが戸惑ってしまう場面もあります。そんな時、親がどう関わるかが子どもの学びを深める鍵になります。

| よくあるつまずき | 原因 | 親のサポートアイデア |

|---|---|---|

| 指示があいまいになってしまう | 子どもは具体的な言葉で指示を出すことに慣れていないため。 | 「『あっち』って、どっちかな?」「『右に90度回る』みたいに、ロボットさんがわかる言葉で教えてあげよう」と、具体的な表現を一緒に考えてあげる。事前に使う言葉(コマンド)をカードにしてルールを決めておくのも有効です。 |

| 失敗すると諦めてしまう | なぜうまくいかなかったのか、原因が分からず混乱してしまう。 | 「失敗は成功のもとだよ!」「どこまでは上手くいったかな?」と一緒に手順を振り返り、問題箇所を特定する手伝いをする。「バグを見つける探偵さんになろう!」とゲーム感覚で促すのも良いでしょう。 |

| ルールを守れない | ゲームに夢中になり、決められた指示以外の行動をとってしまう。 | コンピュータは指示されたことしかできない、という基本を優しく伝えます。「ロボットさんはカードに書いてあることしか動けないんだ。だから、正しいカードを渡してあげようね」と、役割になりきって説明します。 |

学びを記録する「振り返りシート」

試行錯誤の過程を記録することも、学びを深めるのに役立ちます。簡単な「振り返りシート」を用意して、親子で話し合いながら書き込んでみましょう。

- 今回のミッション:(例:お部屋の宝物をゲットする)

- 最初の作戦(プログラム):(例:前に3、右、前に2)

- 結果どうなった?:(例:壁にぶつかってしまった)

- どこが問題だったかな?(バグさがし):(例:右に曲がるのが早すぎた)

- 次の作戦!(デバッグ):(例:前に5、右、前に2にしてみる)

このように書き出すことで、子ども自身が問題点と解決策を整理しやすくなります。「どうして失敗したんだろう?」と問いかけ、子どもの言葉で説明させてみることが、論理的思考力を大きく伸ばします。

もっと学びたい親子におすすめのリソース

アンプラグド・プログラミングに慣れてきたら、世界中で使われている無料の教材を活用してみるのもおすすめです。

- CS Unplugged:アンプラグド・プログラミングの元祖ともいえるプロジェクトです。たくさんのアクティビティが無料で公開されており、印刷して使えるワークシートも豊富です。 [1]

- Code.org:Hour of Codeなどで有名な非営利団体で、アンプラグドのレッスンプランも多数提供しています。 [24] 動画での解説もあり、教え方の参考になります。

まとめ:遊びが「考える力」の種になる

アンプラグド・プログラミングは、高価な教材や専門知識がなくても、親子でコミュニケーションを取りながら「プログラミング的思考」を育むことができる、優れた学習方法です。 [2] 答えをすぐに見つけることよりも、親子で「どうしてだろう?」「こうしたらどうかな?」と試行錯誤するプロセスそのものが、子どもの論理的思考力、問題解決能力、そして創造力を伸ばしていきます。

今回ご紹介したゲームはほんの一例です。日常生活の中にも、「朝の準備の手順をカードにする」「料理のレシピをフローチャートにしてみる」など、アンプラグド・プログラミングのヒントはたくさん隠されています。ぜひ、親子で楽しみながら「考える力」を育む、アンプラグド・プログラミングを始めてみてはいかがでしょうか。

“`

**(以下は納品用のHTMLです)**

“`html

親子で挑戦!アンプラグドプログラミング入門ガイド【2025年最新版】

「プログラミング教育って、パソコンがないと始められないのでは?」「うちの子にはまだ早いかも…」そんな風に思っていませんか?実は、パソコンやタブレットを一切使わずに、遊びながらプログラミングの考え方を学べる「アンプラグド・プログラミング」という方法があります。この記事では、専門用語をできるだけ使わずに、親子で楽しく取り組めるアンプラグド・プログラミングの世界を、具体的な遊び方からつまずきやすいポイントの解決策まで、詳しくご紹介します。

アンプラグド・プログラミングとは? なぜ今、注目されているの?

アンプラグド・プログラミングとは、その名の通り「Unplugged(プラグを抜いた)」状態で、つまりパソコンやタブレットなどの電子機器を使わずに行うプログラミング学習のことです。 カードゲームやボードゲーム、体を使った遊びなどを通じて、プログラミングに不可欠な「論理的思考力」を養うことを目的としています。

小学校で必修化!「プログラミング的思考」を育む

2020年度から日本の小学校でプログラミング教育が必修化されました。 といっても、プロのプログラマーのように難しいコードを書くわけではありません。授業の主な目的は、「プログラミング的思考」を身につけることです。

プログラミング的思考とは、簡単に言うと「目的を達成するために、物事を順序立てて考え、効率的な方法を見つけ出す力」のことです。 この力は、プログラミングだけでなく、勉強や日常生活、将来の仕事など、あらゆる場面で役立つ重要なスキルです。 アンプラグド・プログラミングは、この「考える力」の土台を、遊びを通じて楽しく育むのに最適な方法なのです。

アンプラグド・プログラミングの3つの大きなメリット

- メリット1:機材が不要ですぐに始められる

パソコンやタブレットを持っていなくても、紙とペン、カードなど身近なものですぐに始められます。 「高価な機材を揃えるのは大変…」というご家庭でも安心です。 - メリット2:親子で一緒に楽しめる

プログラミング未経験の保護者の方でも、子どもと一緒にゲーム感覚で楽しめます。 画面を見続けるわけではないので、視力への影響やゲーム依存の心配も少ないのが嬉しいポイントです。 - メリット3:低年齢からでも取り組みやすい

直感的に理解できるカードゲームや体を使った活動が中心なので、パソコン操作が難しい小さな子どもでも無理なく参加できます。 プログラミングへの苦手意識を持つ前に、「楽しい!」という気持ちを育むことができます。

15分でできる!親子で楽しむアンプラグド・プログラミングゲーム集

「何から始めたらいいかわからない」という方のために、ご家庭で15分程度で気軽にできるアンプラグド・プログラミングのゲームを4つ、プログラミングの基本的な考え方と合わせてご紹介します。

1. 【順次処理】を学ぶ:ロボット探検ゲーム

「順次処理」とは、「手順通りに一つずつ実行する」というプログラミングの基本中の基本です。この考え方を、ロボットを動かすゲームで学びましょう。

- 準備するもの:紙、ペン、矢印カード(「前に1マス進む」「右を向く」「左を向く」などを書いたカード)

- 遊び方:

- 紙にスタートとゴール、障害物を描いた簡単なマップを作ります。

- 子どもが「司令官」、親が「ロボット」役になります。

- 司令官は、ロボットをゴールに導くために、矢印カードを順番に並べます。

- ロボットは、カードに書かれた命令を順番通りに実行します。

- 無事にゴールできたら成功です!

- ポイント:「まっすぐ行って」のような曖昧な言葉ではなく、「前に1マス進む」というように、誰が聞いても同じように動ける具体的な指示を出す練習になります。

2. 【条件分岐】を学ぶ:もしも宝探しゲーム

「条件分岐」とは、「もし〇〇だったらA、そうでなければB」というように、状況によって動きを変えることです。信号機が赤なら止まる、青なら進む、というのも条件分岐の一例です。

- 準備するもの:色付きのマスがあるマップ(折り紙などで作る)、命令カード(「もし赤いマスなら右に進む」「もし青いマスならまっすぐ進む」など)

- 遊び方:

- マップの上にコマを置き、宝物(ゴール)の場所を決めます。

- 子どもは、コマがいるマスの色を見て、どの命令カードを使えばいいか判断します。

- 状況に応じた正しい命令を選び、コマを宝物まで導きます。

- ポイント:「もし~なら」という考え方を体験することで、状況判断力や問題解決能力が養われます。

3. 【ループ(繰り返し)】を学ぶ:ダンス・プログラミング

「ループ」とは、同じ動きを何度も繰り返すことです。「前に3歩進む」は、「前に1歩進む」を3回ループさせている、と考えることができます。

- 準備するもの:動きのカード(「ジャンプする」「手を叩く」「回る」など)、繰り返しカード(「〇回繰り返す」)

- 遊び方:

- 子どもに好きな動きのカードを選んでもらい、オリジナルのダンスの振り付けを考えてもらいます。

- 例えば、「ジャンプする」→「手を叩く」→「ジャンプする」→「手を叩く」という振り付けを考えたとします。

- ここで繰り返しカードを使い、「(ジャンプする→手を叩く)を2回繰り返す」というように、命令を短くまとめられることを教えます。

- ポイント:どうすれば命令をより効率的に、短くできるかを考えることで、物事を構造的に捉える力が身につきます。

4. 【デバッグ】を学ぶ:まちがい探し指令書

プログラムが思った通りに動かないとき、その原因(バグ)を見つけて修正することを「デバッグ」と言います。失敗から学ぶ、とても大切なプロセスです。

- 準備するもの:わざと間違った指示が混ざっている指令書(ロボット探検ゲームの矢印カードなど)

- 遊び方:

- 親がわざと間違った指令書(ゴールできないようなカードの並び)を作ります。

- 子どもは指令書の通りにロボット(親やコマ)を動かしてみます。当然、うまくいきません。

- 「あれ?おかしいな。どこが間違っているんだろう?」と、親子で一緒に指令書を見直し、間違っている部分(バグ)を探します。

- 正しい指令に直して、もう一度挑戦します。

- ポイント:失敗は悪いことではなく、原因を考えて改善すれば成功に繋がるという体験ができます。粘り強く問題に取り組む姿勢が育まれます。

子どもがつまずきやすいポイントと親のサポート術

楽しく学べるアンプラグド・プログラミングですが、子どもが戸惑ってしまう場面もあります。そんな時、親がどう関わるかが子どもの学びを深める鍵になります。

| よくあるつまずき | 原因 | 親のサポートアイデア |

|---|---|---|

| 指示があいまいになってしまう | 子どもは具体的な言葉で指示を出すことに慣れていないため。 | 「『あっち』って、どっちかな?」「『右に90度回る』みたいに、ロボットさんがわかる言葉で教えてあげよう」と、具体的な表現を一緒に考えてあげる。事前に使う言葉(コマンド)をカードにしてルールを決めておくのも有効です。 |

| 失敗すると諦めてしまう | なぜうまくいかなかったのか、原因が分からず混乱してしまう。 | 「失敗は成功のもとだよ!」「どこまでは上手くいったかな?」と一緒に手順を振り返り、問題箇所を特定する手伝いをする。「バグを見つける探偵さんになろう!」とゲーム感覚で促すのも良いでしょう。 |

| ルールを守れない | ゲームに夢中になり、決められた指示以外の行動をとってしまう。 | コンピュータは指示されたことしかできない、という基本を優しく伝えます。「ロボットさんはカードに書いてあることしか動けないんだ。だから、正しいカードを渡してあげようね」と、役割になりきって説明します。 |

学びを記録する「振り返りシート」

試行錯誤の過程を記録することも、学びを深めるのに役立ちます。簡単な「振り返りシート」を用意して、親子で話し合いながら書き込んでみましょう。

- 今回のミッション:(例:お部屋の宝物をゲットする)

- 最初の作戦(プログラム):(例:前に3、右、前に2)

- 結果どうなった?:(例:壁にぶつかってしまった)

- どこが問題だったかな?(バグさがし):(例:右に曲がるのが早すぎた)

- 次の作戦!(デバッグ):(例:前に5、右、前に2にしてみる)

このように書き出すことで、子ども自身が問題点と解決策を整理しやすくなります。「どうして失敗したんだろう?」と問いかけ、子どもの言葉で説明させてみることが、論理的思考力を大きく伸ばします。

もっと学びたい親子におすすめのリソース

アンプラグド・プログラミングに慣れてきたら、世界中で使われている無料の教材を活用してみるのもおすすめです。

- CS Unplugged:アンプラグド・プログラミングの元祖ともいえるプロジェクトです。たくさんのアクティビティが無料で公開されており、印刷して使えるワークシートも豊富です。

- Code.org:Hour of Codeなどで有名な非営利団体で、アンプラグドのレッスンプランも多数提供しています。 動画での解説もあり、教え方の参考になります。

まとめ:遊びが「考える力」の種になる

アンプラグド・プログラミングは、高価な教材や専門知識がなくても、親子でコミュニケーションを取りながら「プログラミング的思考」を育むことができる、優れた学習方法です。 答えをすぐに見つけることよりも、親子で「どうしてだろう?」「こうしたらどうかな?」と試行錯誤するプロセスそのものが、子どもの論理的思考力、問題解決能力、そして創造力を伸ばしていきます。

今回ご紹介したゲームはほんの一例です。日常生活の中にも、「朝の準備の手順をカードにする」「料理のレシピをフローチャートにしてみる」など、アンプラグド・プログラミングのヒントはたくさん隠されています。ぜひ、親子で楽しみながら「考える力」を育む、アンプラグド・プログラミングを始めてみてはいかがでしょうか。